年末からの大雪では、新潟県の広範囲で停電となった。そこで今回は、様々な気象現象が送電へ及ぼす影響についてみていく。

広範囲に影響が及んだ年末年始の寒波

2009年末から2010年始めにかけて、大陸からの強い寒気の流れ込みで冬型の気圧配置が強まったことから、北日本から西日本までの広い範囲で大雪や暴風雪となり、交通機関を中心に大きな影響が出た。積雪を見ることが少ない九州など西日本の平野部でも大雪となったこと、また寒波の来襲が年末年始の帰省ラッシュとも重なったことから、慣れない雪道での運転によるスリップ事故が各地で多発し、その模様がニュースでも大きく報じられたことは記憶に新しいところである。また、もともと雪の多い地域である本州の日本海側や北日本であっても、積雪量が平年を大きく上回っている地点が多く、自治体によっては度重なる除雪作業により予算が不足するといった問題も起きている。

このように、雪は様々な影響を及ぼすものであるが、今回はその中でも特に停電によって日常生活に大きな影響を与える送電障害について考えてみる。

湿った雪と暴風雪がもたらす送電障害

1月中旬の大雪では、新潟県内で最大5万世帯あまりが停電するという大きな影響が出た。また、ほかにも新潟市や長岡市など新潟県の平野部では、降雪時に電線から火花が出る現象が多数報告された。このような送電障害を引き起こす原因となるのが、湿った雪と海から吹き付ける強風である。

雪が樹木や電線の上に積もって重そうに垂れ下がっている光景を目にしたことは多いだろう。これが「着雪」である。電線に雪が付着することで大きな負担がかかり、その重みに耐え切れずに電線を切断して停電が発生する。こうした着雪は、「ぼたん雪」として知られる、気温が0℃前後で水分を多く含む湿った重い雪が降る時に発生することが多い。

一方で、強風も送電障害を発生させる原因となる。強風によって電線が大きく振動した場合、電線同士が接触することでショートが発生するからである。特に、着雪時に強風が吹くと重くなった電線によって振動が大きくなり(ギャロッピング現象)、ショートの危険性が高まる。これに加えて電線に着雪する雪が塩分を多く含んでいる場合には、塩分によって絶縁能力が低下することで、ショートを引き起こすおそれがさらに強くなる。今回報告された電線からの火花はショートと見られ、日本海からの北西季節風が雪を伴って強く吹きつけたことで、新潟平野の広い範囲で塩分を多く含んだ雪が電線に着雪し、ショートが発生したものと考えられる。

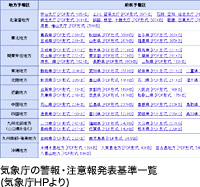

こうした送電障害の発生する可能性は、「着雪注意報」と「暴風雪警報」もしくは「風雪注意報」の発表によって知ることができる。特に、これらの警報・注意報が同時に発表されている場合に送電障害が発生する可能性が高いことはあらかじめ認識しておきたい。

冬以外でも起きる送電障害

前段で述べた、電線の絶縁能力を低下させる原因となる海側から吹く塩分を多く含んだ風は、送電障害のほかにも森林の枯死や、建造物の腐食などといった被害をもたらすことがある。こうした被害をまとめて「塩害」と呼ぶが、塩害は冬よりもむしろ夏から秋にかけての台風通過時に発生することが多い。

台風に向かって海側から風が流れ込む位置にあると、海水は塩分を含んだ小さな水滴となって陸地に吹き寄せる。この水滴が電線に付着すると着雪と同じ状態になってショートが起こりやすくなるのである。台風の中心に向かって吹き込む風は非常に強いため、塩害の範囲は沿岸部のみならず数十km離れた内陸まで及ぶことが報告されている。加えて、強風によって電線そのものが損傷・切断する危険性も高い。

以前は、台風が通過する度に塩害による停電が広範囲で発生していたが、最近では電力会社において塩害や電線着雪を防ぐ技術開発が進んだことから、大規模な送電障害が起きることは少なくなった。しかし、それだけに停電の記憶は若い世代を中心に薄れがちになっているともいえる。これまで述べてきたような気象条件下では、送電障害が発生しやすいことを理解して停電への備えを怠らないようにするとともに、電線がショートしているのを見た時、あるいは強風によって切れた電線を見つけた時には、電線には絶対に触らずに、最寄りの電力会社に連絡することもあわせて心がけておきたい。

(文・レスキューナウ危機管理情報センター 水上 崇)

copyright © レスキューナウ 記事の無断転用を禁じます。