2011年5月18日

2011年4月、富山県や福井県などにある焼き肉チェーン店で、生肉を食べたことによる集団食中毒が発生した。これまでに大人と子供の計4人が死亡するなど、深刻な食中毒事件となってしまった。

以前からリスクはあった

1998年9月11日、厚生労働省は「生食用食肉等の安全確保について」という通知を全国の各都道府県などに出し、生食用食肉の衛生基準を示した。この通知を受け各都道府県では、生食用以外の肉を生で提供しないよう関係営業者に指導を行った。しかし、2008年度にこの通知に基づいて出荷されたのは「馬の肉」と「レバー」だけであり、牛肉については生食用としての出荷実績がなかったのである。(鶏肉については衛生基準がない)

こうした状況を踏まえ東京都では、2009年2月26日~3月9日にかけて、都内の飲食店112事業者に対し、「事業者の『食肉の生食』に関する意識と行動調査」を実施した。

その結果、客から食肉を生で食べる料理の注文を受けた際、加熱調理用食肉であることを伝えている業者は全体の17%(19事業者)、「ない」・「ほとんどない」と回答した業者は76%(85事業者)となった。

また、直近3ヶ月以内に食肉を生で提供した64事業者に対し、「どのような食肉を生で食べるために提供したか」聞いたところ、27事業者(42%)が「仕入れ元が生食できるとした食肉」、20事業者(31%)が「伝票・ラベルに『生食用』の表示がある食肉」、15事業者(23%)が「新鮮だと自分や責任者が判断した食肉」と回答した。

では、私たち消費者についてはどうか。同じく東京都が、2009年2月27日~3月4日にかけて都民1,000人に行った調査によると、直近3ヶ月以内に「ユッケ」・「牛肉のたたき」・「とりわさ」・「牛のレバー刺し」などの生肉を食べた人は403人、全体の40%を占めていた。中には、保護者と一緒に子供が生肉を食べているとの回答もあった。

つまり、今回のような食中毒事件が発生する土壌は、以前からあったということになる。

新鮮な生肉でも食中毒になる

よく「新鮮な生肉は食べても安全」と話している人を見かけることがある。しかし、鮮度が良くても、菌がついた肉を生や半生で食べると食中毒のリスクは高まる。特に※1カンピロバクターや※2腸管出血性大腸菌は新鮮な生肉を好む性質がある。

そのことを裏付けているのが、2011年3月30日に厚生労働省から発表された「平成22年度食品の食中毒菌汚染実態調査」の結果である。これは、食中毒の発生を未然に防ぐため、「流通食品」の細菌汚染実態を把握するために実施されているもので、食肉に関する結果(一部)は以下の通りである。

« 平成22年度 食品の食中毒菌汚染実態調査 »(厚生労働省)

1.牛ミンチ肉【全検体数:115】

・大腸菌:70体で検出(検出率60.9%)

・腸管出血性大腸菌:1体で検出(検出率0.9%)

2.牛レバー(加熱加工用)【全検体数:209】

・大腸菌:136体で検出(検出率65.1%)

・サルモネラ菌:2体で検出(検出率1.0%)

・腸管出血性大腸菌:2体で検出(検出率1.0%)

・カンピロバクター:22体で検出(検出率10.5%)

3.牛たたき【全検体数:90】

・大腸菌:14体で検出(検出率15.6%)

・サルモネラ菌:1体で検出(検出率1.1%)

4.ローストビーフ【全検体数:94】

・大腸菌:3体で検出(検出率3.2%)

・サルモネラ菌:1体で検出(検出率1.1%)

なお、少量の菌でも食中毒を引き起こすことがあることから、菌の検出率が低い肉でも十分に加熱してから食べることが賢明だ。

食肉に関する注意事項

先述の通り、肉は十分に加熱してから食べることが賢明である。具体的な注意点は以下の通りである。

« 生肉による食中毒予防法 »(参考:東京都福祉健康局リーフレット)

□肉の中の色が変わるまで十分に加熱する(目安:中心温度75℃で1分以上)

□食用のために準備した箸では生肉に触れない

□生肉に触れた付け合わせの食材(野菜など)は充分に加熱してから食べる

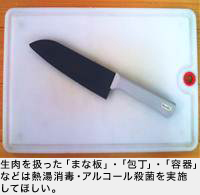

□生肉の調理に使った器具などは中性洗剤でしっかり洗い、熱湯や漂白剤でしっかり消毒

□生肉を触ったあとは、石けんで丁寧に手洗いする

今回の食中毒事件を通じて消費者は、生食用の牛肉が流通していないという事実に強い衝撃を受け、報道でも大きく取り上げられた。しかし、東京都をはじめとした自治体では、こうした情報を以前から広報していた。広報の方法に課題はあるかもしれないが、私たち消費者も受け身のままではいけない。健康や命に直結する情報だけに、行政機関のウェブサイトで公表されている通知やプレスリリースを頻繁にチェックするなど、自ら進んで情報を取得する習慣を身につけなければならない。

※1カンピロバクター

感染すると下痢・発熱・腹痛といった中毒症状が出る。発症までに2~7日(平均2~3日)。

場合によっては、手足のマヒや呼吸困難などを引き起こすこともある。

※2腸管出血性大腸菌

感染すると激しい腹痛や血便を伴った下痢といった中毒症状が出る。発症までに1~14日(平均3~5日)。場合によっては、腎機能障害や意識障害などを引き起こすこともある。

(文・レスキューナウ危機管理情報センター 三澤裕一)

copyright © レスキューナウ 記事の無断転用を禁じます。