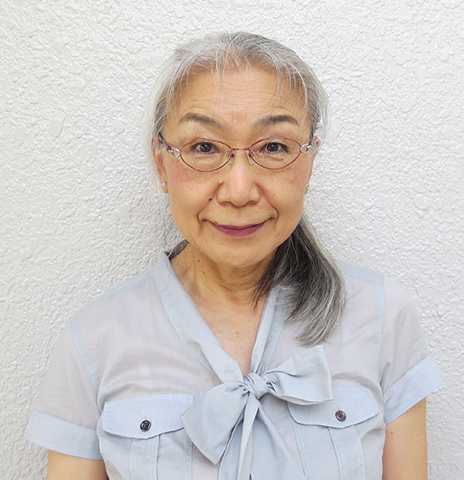

プロフィール

大学卒業後、脳神経外科医として臨床経験をした後、2002年から2023年まで保健所長など公衆衛生行政の仕事をしました。保健所として健康危機管理を実施しました。特にコロナ禍では、新型コロナウイルス感染症対策対応の指揮調整やワクチン接種体制構築を行いました。

保健所で医療安全の研究班を任命され研究を進めている中で健康危機管理という分野において医療安全がどういう位置を占めるかということを考えると、平時の医療安全だけではなく、やはり有事である災害時の医療も安全でなくてはいけないなということを強く思い、防災分野、健康危機管理、災害分野の医療ということにも大変興味を持つようになりました。

健康危機管理というのは、保健所の大変大切な役割です。厚労省のホームページに掲載されている文章を読ませていただきますと、「医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命及び健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務であって、厚生労働省の所管に属するもの」です。ちょっと難しいかもしれませんが、要するに何の原因であっても、国民の命や健康を脅かす事態に対して行われる予防や拡大の防止、治療などに関する業務ということです。

この業務は、私が先ほど2002年から行政に入ったというお話しましたけれど、2002年からも、から、特にこの、この分野に力を入れるようになってきているということなんです。最近では、災害時の健康危機管理の対応に関する研究として、2015年から2016年度にかけて、「広域大規模災害時における地域保健支援・受援体制構築に関する研究」という研究の代表者を務めさせていただきました。この研究から、現在のDHEAT(Disaster Health Emergency Assistance Team)という行政間の支援一連の仕組みを制度に発展させた初期の研究に関わらせていただきました。

その他には、日本公衆衛生学会のモニタリングレポート委員会という活動がありまして、 その成果を自身が保健所長をしている保健所での新型コロナウイルス感染症における対応実践にも活かすことができました。

個人の方はもちろんですが、自治会や自治体、企業、医療、学術団体などと幅広く交流しました。保健所長として、個人や集団の健康への関与、例えば防災リーダーの養成講座や県民公開シンポジウムなど、県内外の専門職や関係組織、住民を対象とした講義・講演などについても色々と経験させていただきました。

保健所とは何をするところ?

保健所の「健」は健康の健です。生命保険の「険」ではありません。住民の方には、健康診断や母子保健など市町村の保健センターの方が馴染み深いかもしれません。保健所は公衆衛生、すなわち皆さんの健康のインフラとして普段はあまり目立たない存在です。

保健は大きく2つに分けて、感染症や精神保健など対人保健(人を対象とする保健)と、食中毒や動物、薬・医療機器の関係など対物保健(物を対象とする保健)があります。

他に保健所の重要な仕事としては、地域の災害対策や医療介護連携など地域社会横断的に連携を図るためのハブの役割があります。ハブとなって関係機関が連絡を取り合って重要な情報を交換したり、会議の場を設けたり、実質的な連携の軸となります。

その他にも、保健師や医師、社会医学系専門医など医療専門職の養成課程で公衆衛生を体験してもらう保健所実習にも協力しています。

コロナ禍ではその対応に大きな比重がかかりましたが、本来は住民全体の健康を守るための多岐にわたる役割があります。全国保健所長会のホームページをご覧いただきますと、 概要から沿革のページに進んでいただくと、戦後の保健所の芽生えの動画があります。この動画の内容が原点になりますので、ご覧いただくと保健所がどのような精神で設置されたものなのかということがお分かりいただけるのではないかと思います。