2009年4月下旬以降の新型インフルエンザ禍について整理し、秋以降に予想される第2波に備えたい。

新型インフルエンザ「A(H1N1)」これまでの状況

2009年4月下旬、メキシコで確認された豚インフルエンザ由来の新型インフルエンザ「A (H1N1)」は、当初、メキシコやアメリカを中心に1ヶ月で1万人以上の感染が確認されていたが、6月以降、オーストラリアやチリなど冬を迎える南半球での感染が顕著になるなど、今もなお世界中で感染が拡大し続けている。

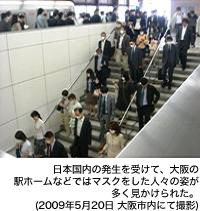

一方、日本では5月16日、海外渡航歴のない兵庫県の高校生への感染が確認されたことを受け、政府は国内における新型インフルエンザの発生を宣言した。その後、感染者は増え続け、発生から1ヶ月半後には、1,000人以上の感染が確認されるまでになった。当初、政府の対処方針は強毒性のウイルスを想定していたが、季節性インフルエンザと類似する症状であることから、厚生労働省は秋冬の患者急増の事態を想定し、重症患者への対応を優先する内容へ運用方針の見直しを行った。

なお、WHO(世界保健機関)では、4月28日に新型インフルエンザの発生を宣言する「フェーズ4」を発表し、4月30日には「フェーズ5」へ警戒レベルを引き上げた。その後、6月12日に「更なる感染拡大は避けられない」としてパンデミック(世界的大流行)の発生を宣言する「フェーズ6」を発表した。しかし、重症者や死者の急増は予想していないとして、WHOは各国に対して、海外渡航の自粛や国境の閉鎖などの措置はとらず、冷静な対応をとるよう呼びかけている。

ECDC(欧州疾病対策センター)が分析レポートを公開

2009年6月17日、ECDC(欧州疾病対策センター)が、A(H1N1)の症例について分析を行い、その結果を公表した。このレポートは、2009年5月5日~6月17日の欧州連合(EU)・欧州経済領域(EEA)・欧州自由貿易連合(EFTA)に加盟している国々、879の症例を分析したものである。

【ECDCサーベイランスレポート】

| 海外渡航歴について | |

|---|---|

| 渡航歴 | 渡航歴あり:51% |

| 渡航先 | アメリカ:69%、メキシコ:21% |

| 症状について | |

| 全体の79%において 確認できた症例 |

熱:74% 頭痛:41% 筋肉痛:38% 関節炎:22% |

| 呼吸器系に症状が出た 症例(全体の75%) |

咳:71%、喉の痛み:40%、鼻水:34%、 くしゃみ:19%、息切れ:12% |

| 消化器系に症状が出た 症例(全体の21%) |

下痢:11%、嘔吐:10% (※その他、結膜炎、鼻血といった症状もごく少数ながら 報告されている。) |

| 年齢別でみる感染者の割合 | |

| 20歳未満:40%、20~39歳:42%、40~59歳:15%、60歳以上:3% (※全体の82%が40歳未満の年齢層で占められていることが分かる。) |

|

今後も懸念される鳥インフルエンザ

強毒性の鳥インフルエンザ「H5N1」由来の新型インフルエンザの発生は、依然として懸念されている。特にエジプトでは2009年に入ってからこれまでに27の感染例が報告されている(2009年6月2日現在)。なお、2009年に入って世界全体では38の感染例が報告されていることを踏まえると、エジプトでの感染例の多さが分かる。

そして、このエジプトにおいても、今回の新型インフルエンザ「A(H1N1)」の感染者が確認されていることから、互いのウイルスが交ざることによって、より毒性が強いウイルスに変異する可能性を指摘する専門家もいる。つまり、H5N1型の鳥インフルエンザの動向についても注視しなければならないということだ。もし、毒性の強い新型インフルエンザが発生すれば、外出を控えることを余儀なくされる。そうした事態を想定して、感染防止グッズ(マスク・消毒液など)の準備に加え、食糧備蓄についても考える時期にきている。今回の新型インフルエンザが弱毒性だからといって、決して備えを緩めてはいけない。

感染を防ぐための方法

感染経路としては、ウイルスが付着した手から目・鼻・口などを通じて感染する「接触感染」と、咳やくしゃみなど感染者の口や鼻から放出された飛沫によって感染する「飛沫感染」の2つが考えられている。感染を防ぐために以下の5つのポイントを確認する。

1.人混みではマスクの着用

人との距離が近い繁華街などに感染者がいた場合、感染者からの「くしゃみ」や「咳」などで感染してしまうことが考えられる。急な予定などで外出する場合はマスクの着用を心掛ける。

◆「N95マスク」と「サージカルマスク」の違い

「N95マスク」

粒子の侵入を防ぐためのもので、患者と密に接触する「医療従事者」が着用するマスク。

「サージカルマスク」

感染者から出されるウイルスを空気中に拡散させないためのマスク。症状が出た場合に着用することはもちろん、感染拡大防止のため外出する際には着用することも心掛ける。

2.うがい

喉の粘膜についたウイルスを洗い流すためや、喉にうるおいを与えるために、外出後はもちろんのこと、外出先でも頻繁にうがいを徹底する。

3.手洗い

手についたウイルスが、目・鼻・口から侵入することを防ぐために、外出後や食事前などには、「うがい」とともに手洗いも徹底する。

4.温度と湿度の管理

空気が乾燥し、気温が低くなるとウイルスの活動は活発になる。特に冬場は、加湿器や暖房、ストーブなどを用いて、室内湿度を50~60%、室内温度を21~24℃に保つ。

5.規則正しい生活

感染による健康被害を軽減するためには、十分な休息と栄養が必要。私たちは新型インフルエンザに対する免疫力を持っていないため、本来持っている「自然治癒力」や「体力」で健康を維持することが重要となる。

以上の感染予防策を熟知するとともに、今回紹介した海外機関の分析結果や厚生労働省などから発表される最新の情報を収集することによって、秋以降の第2波に備えていただきたい。

(文・レスキューナウ危機管理情報センター 三澤裕一)

copyright © レスキューナウ 記事の無断転用を禁じます。