いざ助けを呼ぶ時のために普段からできることは何だろう。

閉じ込められた!その時…

自宅で就寝中に大地震に遭遇。真っ暗な中、身動きが取れなくなった──。このような事態に陥った場合、何ができるだろうか。阪神・淡路大震災では犠牲者の約8割は建物倒壊などによる圧死だった。一方で、多数の人ががれきの下から救出されたことも事実である。海外の地震でも数日後に救い出されるテレビのニュース映像を覚えている人もいるだろう。新潟県中越地震では土砂崩落により車内に閉じ込められた2歳男児が、被災から90時間以上が経過して救出される奇跡があったが、人間は閉じ込められてから3日間が生死の分かれ目とされる。身動きが取れなくなれば、クラッシュ・シンドローム(挫滅症候群:長時間の血液循環低下がもたらす腎機能障害)を発症する可能性も高まる。それ以上に、状況が把握できないことでパニックに陥れば精神力が問われることにもなる。

助けを求めるのは有効な方法だろう。ただし、第一に状況を把握することと、その次に助けを求める方法を考えることが重要になる。声を限りに叫んで知らせることは、体力的な限界がある。ほこりを吸い込むと、声すら出せなくなることもありうる。阪神・淡路大震災では救援や取材のヘリコプターの旋回音に被災地の声がかき消されたこともあった。日本は大地震に遭遇する可能性が高いゆえに、いつ閉じ込められる状況に陥るとも知れないといってよい。そこで、救援を呼ぶ器具を備えておくことが生き延びるために重要となる。

多機能化するホイッスル

救援を呼ぶ器具の代表例は何といっても笛(ホイッスル)だろう。複数の自治体が防災用品として携帯を勧めているほか、最近では児童向けの手軽な防犯用品としても注目されている。日用品店やDIYショップでは何種類ものホイッスルが防災用品コーナーなどに並んでいる。価格帯は数百円から千数百円といったところだが、100円ショップでも2~3種類が販売されていた。

実用性においても様々な特長が見受けられる。

- 携帯性:

コンパクトなデザイン、カラーバリエーション。名前や住所などが書き込めるカードが内包可能 - 機能性:

軽く吹いても大きく高い音が出る。商品によってはLEDライトが組み込まれている

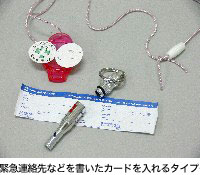

形状は立体的なものと筒型に大別できる。筒型の多くが住所や緊急連絡先などを書いたカードを丸めて入れられる機能を備える。防犯ブザーと異なり、電池がなくても助けを求められるタイプは便利だ。LEDライトがついたものや、アウトドア用品としてコンパスや温度計などがついた多機能をウリとしている製品、児童向けの防犯用品としてマスコットをあしらったものまで種類は豊富。

試したすべての笛が高音を発したが、長く吹くより短く切るように吹く方が音が響きやすいように感じられた。また、多くの製品で首から掛けられるように長めのヒモがついている。ランドセルに引っ掛ける短めのヒモや、携帯電話に対応したストラップがつく笛も発売されている。

携帯電話の可能性

ところで、「救援を呼ぶ器具=音が出る身近にある道具」として考えると、携帯電話を思い浮かべる人も多いのではないか。音が出る上に光源の確保もできる。さらに外部と電話連絡も取れる可能性が生まれる。実際、海外の被災事例で、倒壊家屋の下敷きになった人から無事だった家族や友人のもとへ電話が掛かり救出作業の一助になったという話もある。多機能化が進み、電池の寿命が長くなったり、GPS機能を持つ機種も一般化してきていることからも、使える道具のひとつとして捉えてもよさそうだ。

IT化でホイッスルが必需品に?

東京都・埼玉県の荒川放水路流域で2006年1月17日に実施された「第6回IT防災訓練」では、“ICタグ防災笛”を使った安否確認訓練が初めて実施された。名前や住所を予め組み込んだICチップ付きの小型ホイッスルを参加者に配布、避難場所でICチップを読み込むことで、避難状況を迅速に把握するという訓練だった。実用化されれば、近い将来に自治体などから1人ひとりに配布され、常時身に着ける必需品となる日が来るかもしれない。

なお、この際には“SOS携帯電話”を使った救助訓練も併せて実施。大地震発生時に、手持ちの携帯電話でSOS発信画面が自動的に開き、簡単なボタン操作でSOSを発信するというもので、高齢者を中心に災害時の要援護者向けの救助ツールとしての活用が期待されている。

まずは持つことから

救援を求める道具として笛を中心にみてきたが、笛ひとつとってもバリエーションや機能性がいくつもあることに驚かされる。命を守ることができるツールとしては限りなく安価であるともいえよう。そこで大切なことは、まず持ってみるということ。これがなかなかに難しい。いざというときに使えることを考えてみればその難しさがお分かり頂けると思う。

ただし、普段からほとんど肌身離さず持ち歩いているものを考えてみると、それに付けてしまえばいいという発想も浮かぶ。そう考えれば、携帯電話のストラップに付けるのはどうだろう。音の出るものが2つ揃うことによって、助かる可能性も増すともいえる。救援を呼ぶ器具を持ち、「その日」を意識して日常生活を過ごすことが防災対策といえるのではないだろうか。

(文・レスキューナウ危機管理情報センター専門員 宝来英斗)

copyright © レスキューナウ 記事の無断転用を禁じます。