2008年夏の気候で注目されたのが、いわゆる「ゲリラ豪雨」と呼ばれる突発的な大雨であった。年々増加している大雨に対して私たちはどのような備えをすればよいのだろうか。

年々増加する大雨

2008年夏、新聞やテレビの報道などで「突発的な豪雨」・「ゲリラ雷雨」という言葉が多くみられたように、突然の大雨による被害が相次いだ。

7月28日、兵庫県神戸市の都賀川では短時間による大雨の影響で、上流から一気に水が流れ込み、濁流に飲み込まれた小学生ら5人が死亡した。

また、8月5日には東京都豊島区の下水道工事現場でも、作業員5人が突然の大雨による濁流に飲み込まれ死亡している。

そして、気象庁のデータをみると、このような被害を出す大雨は年々増加傾向にあることが分かる。

例えば、「傘が全く役に立たなくなる」1時間に50mm以上の大雨は、1988~1997年までの年平均が177回であったのに対し、1998~2007年までのそれは238回と増加している。

また、「息苦しくなるような圧迫感がある」1時間に80mm以上の大雨は、1988~1997年までの年平均が11.1回であったのに対し、1998~2007年までのそれは18.5回と増加している。

いち早く情報を入手する

突然の大雨による被害に遭わないためには何よりも「情報」をいち早く入手することが一番だ。例えば、テレビやラジオの気象情報で「大気の状態が不安定」・「雷」・「天気の急変」といった表現があった場合には、海や川でのレジャーを控えることはもちろん、車などで移動する場合、地下をくぐる立体交差では車が水没する可能性があるので、周囲の状況に注意しながら運転することが必要である。

その他、気象庁から発表される警報や注意報、レーダーなどの観測情報を携帯電話などで随時チェックすることも有効な手段となる。

周囲の状況にも気を配ろう

テレビ・ラジオ・携帯電話に加え、周囲の状況から天候の変化を捉えることも大切だ。

例えば、「急に真っ黒な雲が近づいてきた」・「雷の音が聞こえる」・「稲光が見えた」などといった空模様の変化。また、「川の水かさが増えてきた」・「川が濁ってきた」・「上流から流木や落ち葉が流れてきた」といった川の変化。そして、ダム施設などの警報サイレンの音。

このように、「普段とは何か違う」と感じたらすぐに最新の気象情報などを確認し、早めに安全な場所に避難するよう心掛けよう。

都市で浸水被害に見舞われたら

突発的な大雨の要因の1つとして考えられているのが、「ヒートアイランド現象」である。

ヒートアイランド現象とは、建造物や自動車から出される大量の排熱などによって、ある特定の地域だけ周囲と比べて温度が高くなってしまう現象のことである。特に、アスファルトが多く、超高層建物や車が密集した大都市圏でみられる現象だ。

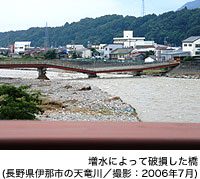

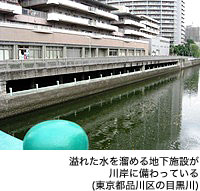

このヒートアイランド現象によって、暖められた空気は急上昇し、上空で雷雲を発生させ大雨を降らせる。この大雨によって、都市型の水害が近年多くなってきている。

都市型の水害で恐ろしいのは、降った雨水が一気に地下施設へ流れ込むことだ。駅やデパートの地下に少しでも水が入り込んだ場合には、できるだけ高いフロアへ避難しよう。

また、浸水した道をどうしても移動しなければならない場合には、足元に注意が必要だ。浸水による水圧などでマンホールが外れていることも考えられるため、傘などを持っている場合には、地面を突くなどして足元を入念に確認する必要がある。また、突起物などが沈んでいる場合もあるので、水を含んで重くなっても靴を履いたまま移動することが重要である。

気象庁の取り組み

突発的な大雨による被害が相次いでいることから、気象庁は2010年をめどに新たな取り組みを行うことにしている。

まず、大雨警報や洪水警報などの発表地域を市町村単位まで細かく分けることによって、豪雨の範囲を考慮した警報発表を行う予定である。

また、急速に発達した積乱雲によって発生する「突風」・「雷」・「短時間強雨」被害の防止や軽減に向けて、「突風等に対する短時間予測情報」の提供を予定している。

この情報は地図形式で発表するもので、地図上に約10km四方のメッシュで突風の可能性がある地域を10分刻みで、そして1時間後までの予想も表現することにしている。

被害に遭わないために…

気象災害は地震と異なり、気象庁が発表する情報などから被害を出すおそれのある気象現象が「いつ」「どこで」発生するのかを事前にキャッチすることが可能である。警報などの情報が発表されても”結果的”に被害が出ないこともあるが、大雨などによる被害を少しでも軽減させるためには、前述の通り気象情報と周囲の状況を逐一確認することが有効な対策といえるだろう。

(文・レスキューナウ危機管理情報センター専門員 三澤裕一)

copyright © レスキューナウ 記事の無断転用を禁じます。