今回は2009年9月26日に実施された「首都圏統一帰宅困難者対応訓練」についてリポートする。

帰宅困難を想定した訓練

「こちら情報本部。「しんがり」さん取れますか?」。これは、2009年9月26日に行われた首都圏統一帰宅困難者対応訓練での無線でのやりとりだ。「しんがり」とは列の最後尾の担当者のこと。元々は戦国時代の軍事用語で隊が移動する際の最後尾のことをいうらしい。

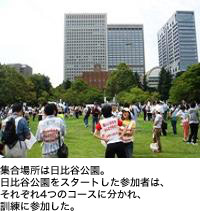

「首都圏統一帰宅困難者対応訓練」―そう題されたこの訓練は1999年から数えて10年目になる。同日複数コースの実施になったのは3年前の2007年からで、今年は日比谷公園をスタートに千葉、埼玉、神奈川、都内をゴールとする4コースと神奈川県内2コース、埼玉県内コースの合計7コースで実施され、約4800名が参加した。各コースの距離はおよそ15~18キロ。コース沿道に「エイドステーション」と呼ばれる給水・休憩所が7~8カ所設置されている。

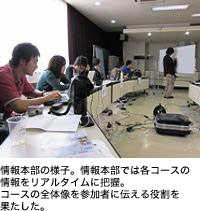

「情報本部」は、テーブルが6脚、パソコン6台、ホワイトボード2台、MCA無線機4機、スタッフ9名で構成され、都内某所の会議室に設置された。この部屋から日比谷公園スタートの全4コースの状況をリアルタイムに把握して、参加者の携帯電話やスタッフに全体状況を随時伝えるというのが今回の訓練内容。

9月26日午前8時。何もない会議室にテーブルをレイアウトして無線機を設置。通信の導通を確認後、インターネット回線を設置。9人いるメンバーのうち7人をそれぞれのコース担当に振り分け、パソコンに入っているメールとウェブ、携帯向け配信システムの画面を見ながら今日の訓練概要を再度確認。そうしているうちに時計は午前9時をまわった。

午前9時。スタート場所の日比谷公園での受付が開始。続々と集まる参加者。開会のあと参加者への事前説明。この際、説明資料に混ざって携帯電話のメール登録の案内がある。チラシのQRコードから空メールを送ると携帯アドレスの登録が完了。およそ400名余りの登録があった。

「エイドステーション」の存在と訓練の難しさ

この訓練の特徴は参加者が大きく移動することと、それをサポートするエイドステーションの開設・撤収が時間差で行われる点だ。参加者の移動に伴ってエイドステーションを開設し、通り過ぎたら撤収するということを繰り返す。エイドステーションの中には炊き出しを提供する箇所もあり、先頭の移動だけでなく全体の参加者数や最後尾「しんがり」の位置も重要な情報になる。参加者にとっては各エイドステーションにどんな設備があるのかなどが必要な情報となる。

午前10時。各コース、日比谷公園をスタート。徒歩で帰宅することを目的にしている訓練なので、先頭からゆっくりとはじまり、最後尾がスタートするまで30~40分かかる。歩きやすい格好の人、普段着の人、中にはスーツに革靴・ビジネス鞄の参加者もいる。

訓練としてひたすら歩くということ

コースにはエイドステーションで水、昼食場では炊き出しなどがあり、そのほかにもトイレが借りられるガソリンスタンドなど沿道の協力もある。しかし、道幅や車道の混雑、アップダウン、気温など、周囲の状況が刻一刻と変化する中、ひたすら歩くこの訓練自体は楽ではない。

競歩大会のように速さを競うわけでもなく、ウォークラリーのように楽しめるチェックポイントがあるわけでもない。しかし、多くの人々が訓練終了後に日常生活の中では意識しない多くの「気づき」を得ていた。

- 普段でも歩道が狭く、歩きにくい道がある

- 橋を渡るためには一度階段を使用しなければならない箇所がある

- また、その橋も歩道が非常に狭い

- 実際に地震が発生した場合、今回のようには歩けないと感じた

- かかとと親指の付け根あたりに水ぶくれができた。

- 荷物はリュックのほうがいい。

- 昼食を食べるとその先のコースが自分の中で飽きてくるのが分かってつらくなる。

当日、参加者の中にはスーツにネクタイ、ビジネスカバン、革靴…という、訓練としては至ってリアルな服装だった方もいる。つまり、その格好で20キロ弱を歩くと、あなたの足にも水ぶくれが…できるかもしれない。(後編へと続く)

(文・レスキューナウ 岡坂健)

copyright © レスキューナウ 記事の無断転用を禁じます。