デジタルサイネージの導入事例10選!活用方法や運用のポイント

目次

デジタルサイネージは、広告や販促だけでなく、情報提供や空間演出など多様な場面で活用されており、その導入効果が注目されています。しかし「導入するとどのように役立つのか」「どんな活用事例があるのか」と疑問を持つ方も少なくないでしょう。

本記事では、デジタルサイネージの導入事例10選を紹介します。実際の活用方法に加えて、運用を成功させるためのポイントも解説するので、導入を検討している企業や施設担当者の方は参考にしてください。

デジタルサイネージの主な役割

デジタルサイネージは、単なる映像表示のモニターではなく、広告、情報提供、空間演出など多様な役割を担うツールです。紙のポスターや看板と異なり、時間帯や利用者に応じて内容を切り替えられる柔軟さが大きな特徴です。ここでは、その主な役割を解説します。

広告宣伝

デジタルサイネージを活用すれば、効果的な広告宣伝が可能です。ポスターやチラシでは静止画でしか伝えられない情報も、動画やアニメーションを用いることで、商品やサービスをより印象的に訴求できます。例えば飲食店では、料理の調理シーンやおすすめメニューを映像で流すことで、視覚に強く働きかけ、来店意欲を高められるでしょう。

デジタルサイネージには、USBメモリで特定コンテンツを繰り返し再生するシンプルなタイプと、ネットワーク経由で自在に切り替えられるクラウド型があります。クラウド型ならオフィスから複数店舗を一括管理でき、更新作業の手間を大幅に減らせます。

さらに、同じ内容を複数画面で同時に表示すれば一体感が生まれ、訴求力をいっそう高められる点も大きな魅力です。

販売促進

デジタルサイネージは、顧客の購買意欲を刺激する「販売促進ツール」としても有効です。スーパーやドラッグストアでのタイムセール告知、アパレルショップでの限定キャンペーン案内などに活用できます。

紙媒体とは異なり、映像や動きのある情報を届けられるため、通行人の目を引きやすく、店頭での立ち止まり率や入店率の向上が期待できます。さらに、時間帯や曜日ごとに配信内容を切り替えるのも容易で、ランチタイムには飲食店のセットメニュー、夕方にはお持ち帰り商品のおすすめといったように、ニーズに合わせた訴求が可能です。

情報提供

デジタルサイネージは、利用者に必要な情報をリアルタイムで伝えるツールとしても効果的です。駅や空港では列車や飛行機の発着情報、商業施設ではフロアマップやイベント案内を表示し、利用者の利便性を高められます。病院や役所など公共施設でも、混雑状況や受付番号の呼び出し表示に活用されています。

また、インターネット接続により天気予報や最新ニュースを自動配信でき、緊急時には避難情報や防災情報を一斉に表示することも可能です。そのため公共性の高い場所でも導入が進んでいます。

エンタメ

デジタルサイネージをエンタメに活用すれば、利用者との接点を増やし「また来たい」と思わせることができます。例えば、病院や金融機関の待合スペースで動画コンテンツを流すことで、待ち時間を退屈せずに過ごしてもらえるでしょう。

タッチパネル式のサイネージを導入すれば、簡単なゲームやクイズを提供でき、子どもから大人まで楽しめるコンテンツ配信が可能です。

環境演出

デジタルサイネージは、空間全体の雰囲気を高める「環境演出ツール」としても役立ちます。イベント会場ではライブ映像を大型ビジョンに映し出すことで、迫力ある空間を演出できます。

商業施設では、季節に合わせた映像や観光案内を流して来訪者を楽しませることができ、小型の電子POPを店内に設置すれば、商品紹介を通じて売り場に活気を与えられます。

さらにクラウド型のデジタルサイネージなら、複数台を分散設置しても一括管理でき、更新の手間やコストを抑えつつ統一感のある空間演出を実現できます。タッチパネル式を組み合わせれば、来場者が自ら観光情報や施設案内を選んで閲覧できるなど、インタラクティブな体験の提供も可能です。

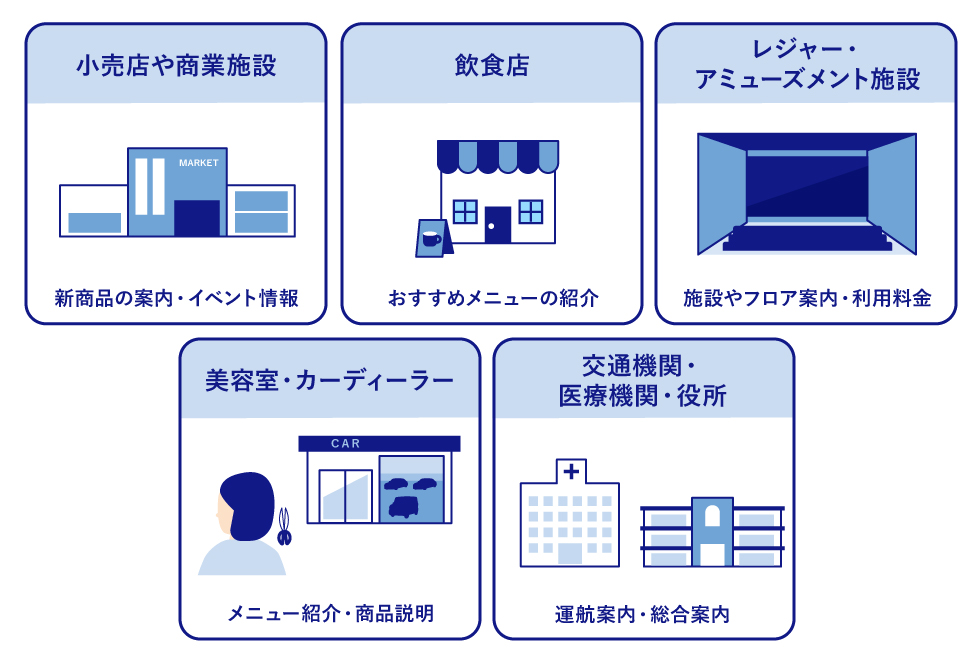

【施設別】デジタルサイネージの活用方法

デジタルサイネージは小売店・商業施設や飲食店、レジャー・アミューズメント施設などで活用されています。美容室・カーディーラーなど各種店舗、交通機関・医療機関・役所などその他施設での利用も拡大中です。ここでは、施設別にどのようなコンテンツが配信されているかを解説します。

小売店や商業施設

スーパーマーケット・ドラッグストア・ホームセンター・百貨店など、来客が日常的に買物をするタイプの店舗でのデジタルサイネージ活用が広がっています。こういった店舗で提供されるコンテンツの例は以下の通りです。

- 新商品の案内

- 商品の生産者情報

- イベント・キャンペーン情報

- カード会員特典の紹介

- セール・フェアの予告

- ブランドのイメージ画像・動画

- オープンスペースなどでの空間演出

- 売り場・フロア案内

- 感染対策のお願いなど各種お知らせ

飲食店

カフェ・レストラン・居酒屋などでのデジタルサイネージ活用も一般化しています。飲食店で実際に提供されているコンテンツは以下のようなものです。

- ランチやディナーなど時間帯で出し分けるメニュー表示

- 本日のおすすめメニューの紹介

- セット販売などお買い得商品の案内

- 新商品や季節限定商品の紹介

- 料理のこだわりの紹介

- 店舗のコンセプトの紹介

- 企業のブランディング動画

- タッチパネル式の券売・注文端末としての活用

レジャー・アミューズメント施設

フィットネスクラブ・映画館・ゴルフ場・テーマパークなど、レジャー・アミューズメント業界でもデジタルサイネージ活用が活発化しています。コンテンツ例は以下の通りです。

- 施設・フロア案内

- 利用料金やメニューの案内

- サービス内容の案内

- 店舗前の通行人向けの情報発信

- 施設利用時間や待ち時間の案内

- 乗り物や運動器具などの利用方法の案内

- 天気予報や各種コンディションの案内

- イベント・キャンペーンの案内

- 施設内レストランなどの案内

- 施設テーマに関連する商品・サービスの案内

美容室・カーディーラーなど各種店舗

他にも美容室・カーディーラーなど、さまざまな店舗でデジタルサイネージの活用が広がっています。ディスプレイを通じてコンテンツの出し分けができるため、業界の特色に応じた多彩な情報発信が可能です。

- 美容室での施術メニュー案内や店舗紹介

- カーディーラーでの商品説明や空間演出

- 不動産店舗での不動産情報やおすすめ物件情報案内

- 道の駅での周辺観光地や地場商品の案内

交通機関・医療機関・役所などその他施設

交通機関・病院・教育施設・オフィス関連施設・役所などで、さまざまな掲示物をデジタルサイネージに置き換え、情報発信・共有を効率化する動きも加速しています。コンテンツ例は以下の通りです。

- 交通機関の乗り場付近での運航案内・乗換案内

- 車内ビジョンでの広告や案内

- 病院内待合室などでの総合案内・啓発情報・エリア情報・ニュース

- 大学などの部活・サークル情報

- 講義案内・就職情報・留学情報

- 来館者向けに企業の特徴や主力商品・サービスの紹介

- スタッフ向け伝達事項などの情報共有コンテンツ

- 工事現場・工場内などで安全管理の注意喚起

- 災害・防災情報や避難経路

- サービス内容や待ち時間の案内

- 地域情報や観光情報の案内

デジタルサイネージの導入事例10選

デジタルサイネージは施設によって活用方法が異なり、機材の設置場所やサイズ、コンテンツの配信目的はさまざまです。ここでは、デジタルサイネージの活用方法をより具体的にイメージしやすいように、施設別の導入事例を解説します。

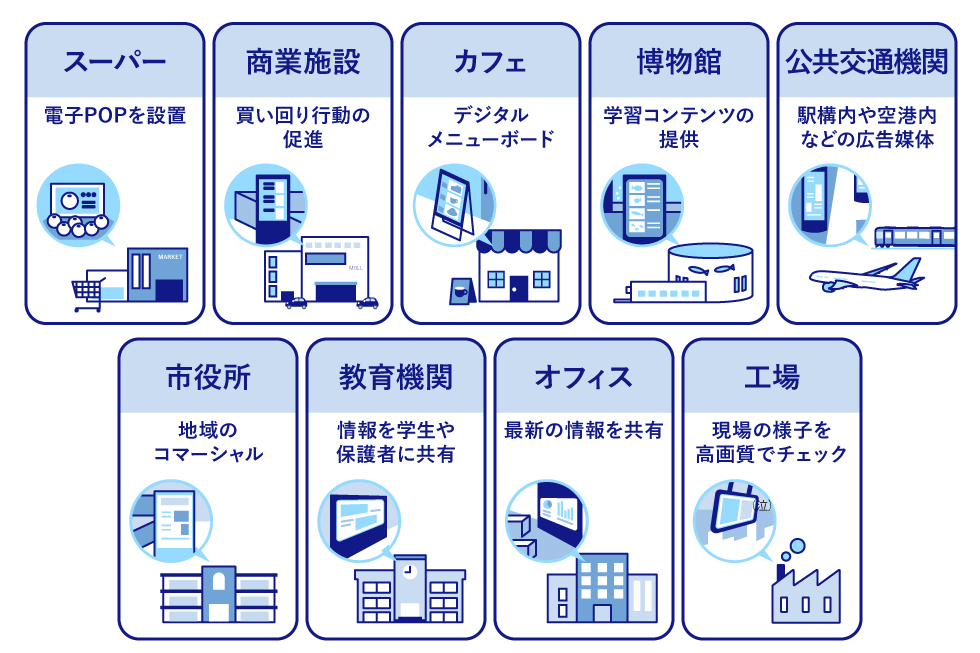

1.スーパーマーケット

同業他社だけでなくコンビニやドラッグストアなどとの競争が激化する中、スーパーマーケットでは地域密着型の販促ツールとしてデジタルサイネージが活用されています。

店内の主導線上など目に留まりやすい位置にスタンド設置・天つり設置したり、売り出し中の商品近くに電子POPを設置したりする活用例が一般的です。

タイムセール・ポイントアップデーや総菜情報、レシピ提案、「生産者の顔が見える」野菜の魅力の訴求など、多角的な情報提供で競合店舗との差別化を図っています。

2.ショッピングセンター

ショッピングセンターではデジタルサイネージの活用により、買い回り行動の促進や館内回遊率の向上などを実現し、買物空間としての魅力を高めています。主な活用事例は、館内入り口・通路・エスカレーター前などの主導線上で、テナントのセール情報や各種キャンペーン情報を表示するものです。

看板やポスターが乱雑に並んでいたエントランスを大型ディスプレイですっきりと見せたり、アパレル系テナント向けの等身大ディスプレイでインパクトのある訴求をしたりする事例もあります。

タッチパネル式のデジタルサイネージを設置し、フロアマップ・テナントキャンペーン・館内イベント情報など、買物空間の総合案内として活用するケースも一般的です。

3.カフェやレストラン

飲食店の事例としてよく見られるのが、デジタルメニューボードを導入し、更新作業の効率化や美観改善・訴求力向上を実現するものです。

飲食店はランチタイム・ディナータイムなどでメニューが変わる店舗も多く、また毎月のように実施されるキャンペーンに応じてメニューボードや広告ポスターを切り替える必要があります。

デジタルサイネージならばタイムリーにコンテンツの出し分けができるため、更新作業の手間・コストを削減できます。また、路面に向けてプロモーション映像を切り替え、認知・集客効果を高められるのがメリットです。

館内レストランなど物件側の制限で派手なPRがしにくい飲食店でも、最小限のスペースで効果的な宣伝や案内ができます。

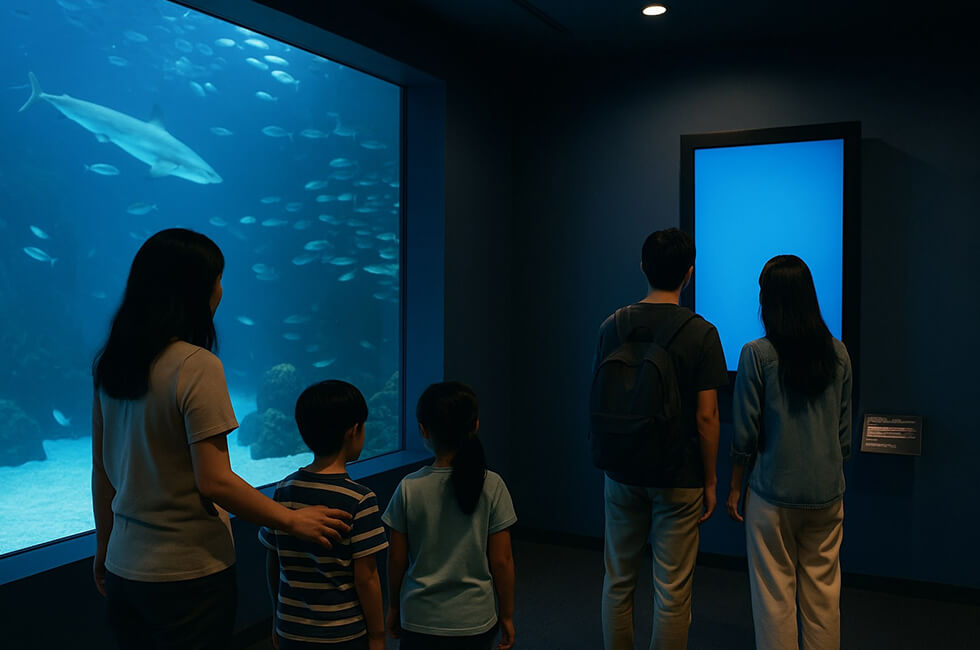

4.水族館や博物館

レジャー・観光施設は来館者の導線に合わせてイベント要素を提供するなど、施設のテーマをより深く魅力的に体感できるプラスアルファの要素として、デジタルサイネージを活用する事例が豊富です。

例えば水族館は、大型ディスプレイやタッチパネル式デジタルサイネージを活用して、飼育員による生物の解説イベントやタッチ操作でイラストを描くアートイベントなどを開催しています。

博物館であれば学習コンテンツの提供が代表例です。例えば電力会社が運営する展示館ならば、子ども向けに電力・節電や地球環境について学べるインタラクティブなコンテンツを提供し、来場促進につなげられます。

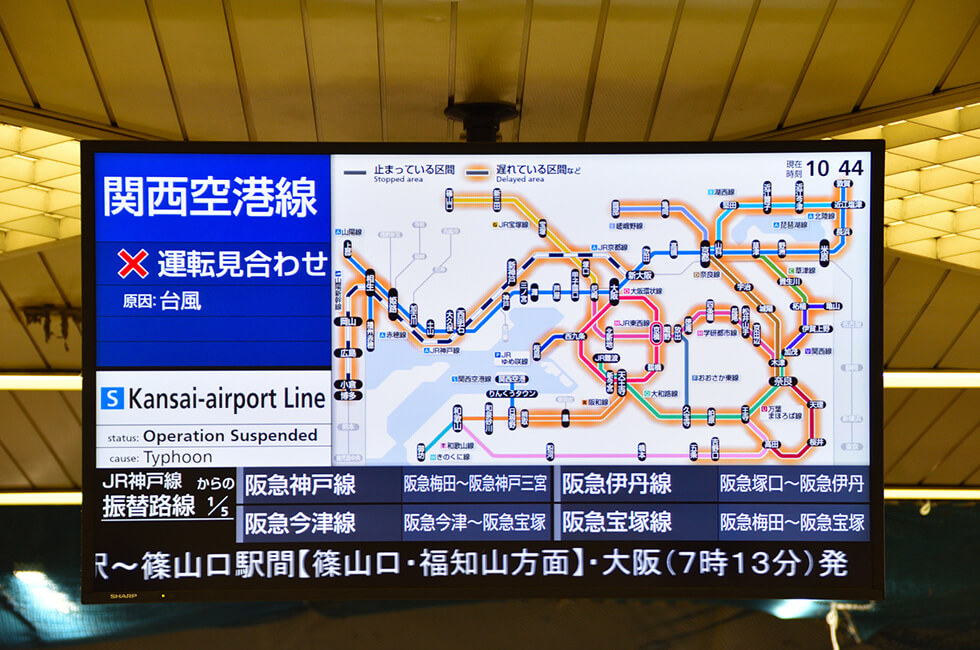

5.公共交通機関

駅構内や空港内などの広告媒体を、デジタルサイネージに一新する事例が増えています。従来の電照広告は広告フィルムの制作や差し替えにコストがかかり、タイムリーな情報発信がしにくいことも懸念点です。

広告スペースをデジタルサイネージに置き換えることで、掲出直後まで広告販売ができ、販売機会の創出につながっています。

1つの広告スペースでタイムリーにコンテンツを出し分けできることも、デジタルサイネージならではのメリットです。動画や音声も使ったインパクトのある訴求ができることで、広告媒体としての価値が高まり、アパレル関係などこれまで少なかった業種からの出稿にもつながっています。

6.市役所

観光客が多く訪れるスポットを抱える自治体の観光課では、駅や繁華街などに大型ビジョンのデジタルサイネージを設置し、観光名所やお出かけ情報、交通機関の情報、地域のコマーシャルなどを流しています。

また、自治体での活用法として目立つのは市民サービス部門での利用です。窓口の受付順を表示する他、地元企業のコマーシャルや自治体からのお知らせを表示するなど、多くの情報を提供する場として活用されています。

クラウド型デジタルサイネージであれば役所内で情報の管理・更新が行えるため、その点でも効率的です。また、災害時の情報提供にも活用されています。

7.教育機関

教育機関では、ホールやエントランスなどにデジタルサイネージを設置することで、部活動や学校行事などの様子や情報を学生や保護者に共有する目的で利用されています。写真や動画などの活用で活動内容を具体的に伝えられるのは、デジタルサイネージのメリットです。

ホールに設置したデジタルサイネージでは、大型ビジョンでプロジェクターを利用した映像を流せるため、学園祭などでの生徒の発表や、卒業式などセレモニーの内容の充実にもつながっています。

8.オフィス

従業員数が多い企業や、全国に支店を持つ企業などの場合、最新の情報の共有などにデジタルサイネージが有用です。それぞれの部署や事業部にデジタルサイネージを設置し、全従業員向けの情報、部署や事業部向けの情報の他、地域やビルに特化した情報など、場所に応じて必要な情報を提供しています。

従業員が一堂に集まることが難しい企業でも、デジタルサイネージを活用することで効率よく情報発信ができます。社長からのメッセージを動画で流し、情報だけでなく想いや理念を発信・共有することも可能です。

9.工場

工場では、現場の様子を高画質でチェックするためにデジタルサイネージの優れた視認性が効果を発揮します。製造の現場では、機材の不備や従業員の作業の抜け漏れなどが、大きな問題に発展してしまうことがあり、リスクは未然に防がなければなりません。

デジタルサイネージで適切に監視できることで、問題が発生していないか常に確認でき、トラブルが起きてしまうリスクを回避できます。高品質の映像や大画面であれば、現場にいなくても細かい部分まで見られるため効率的です。

10.病院

病院では、デジタルサイネージが情報提供ツールとして活用されています。代表的な例が診察待ち番号の表示です。待合室のモニターに現在の呼び出し番号や待ち人数を映すことで、患者は自分の順番を把握しやすくなり、待ち時間のストレスを軽減できます。

さらに、医療情報や健康に関する啓発動画を流すことで、患者が待ち時間を有意義に過ごせるよう工夫されています。初めて訪れる人にもわかりやすいよう、院内のフロアマップや診療科案内を表示する医療機関も少なくありません。

デジタルサイネージの事例から得られる7つのヒント

デジタルサイネージは、目的や設置環境に応じて最大限の効果を発揮するツールです。スーパーマーケットや病院、商業施設などの事例が示すように、活用の仕方次第で「集客」「販売促進」「顧客満足度の向上」といった成果につながります。

ただし、効果を十分に得るためには、導入前に目的を整理し、運用や管理方法を計画的に考えることが欠かせません。ここでは、デジタルサイネージの運用効果を高める7つのヒントを紹介します。

1.活用目的の明確化

デジタルサイネージを導入する際に重要なのは、「なぜ導入するのか」を明確にすることです。病院であれば、患者の待ち時間を緩和する診察番号表示や健康情報の配信が主な目的になるでしょう。一方、スーパーマーケットでは販促や回遊促進が中心となり、タイムセール情報やおすすめ商品のレシピ動画を配信することで購買意欲を高められます。

このように施設や業種ごとに導入目的は大きく異なります。目的が曖昧なままでは「導入したが効果を実感できない」という事態になりかねません。導入前に「顧客にどんな行動を促したいのか」「スタッフの業務負担をどう軽減したいのか」といったゴールを整理しておきましょう。

2.ターゲットの特性分析

利用者や視聴者となるターゲットの特性を分析することも重要です。デジタルサイネージは「誰に何を届けるのか」で効果が大きく変わります。例えば教育機関であれば学生が中心となるため、進学情報やクラブ活動の告知が効果的です。

交通機関であれば、通勤客や観光客に向けて運行情報や地域イベントを案内するのが適しています。ターゲットの年齢層、行動パターン、関心事を把握できれば、「動画にするか静止画で十分か」「どの時間帯に配信するか」といった運用判断もしやすくなります。

3.最適な設置場所の選定

デジタルサイネージの効果は「どこに置くか」で大きく変わります。人の流れや視認性、滞在時間を考慮して設置することが重要です。例えばショッピングセンターでは、エスカレーター前やフードコート周辺など、多くの人が立ち止まる場所が効果的です。

工場やオフィスでは、出入口や休憩所のように従業員が必ず通る場所が適しています。ただし、サイネージを設置することで商品が並べられなくなったり、通路が狭くなったりしては逆効果です。そのため、省スペースで設置できるタテ型や小型のサイネージを選ぶのも有効です。

4.コンテンツの形式とタイミング

デジタルサイネージで配信するコンテンツは「誰に」「いつ」「どのように届けるか」を意識することが大切です。静止画はコストを抑えやすく短時間で制作できる一方、動画は訴求力が高く購買意欲を刺激しやすい特長があります。

リアルタイムに情報を配信すれば、鮮度の高い情報で注目を集められます。例えばカフェでは季節限定メニューを動画で告知し、博物館では展示物の補足映像を流すことで来場者の理解を深められるでしょう。

さらに、時間帯ごとに表示内容を変える工夫も有効です。朝は通勤者向けの交通情報、昼はランチメニュー、夜はイベント告知といったように、利用者の行動に合わせて配信すれば、より高い効果が期待できます。

5.運用体制と管理方法

デジタルサイネージは導入して終わりではなく、日々の運用と管理が欠かせません。そのため「誰がコンテンツを更新するのか」「誰が機器を管理するのか」といった体制を明確にすることが重要です。市役所であれば広報課、オフィスであれば総務部が担当するケースが多くありますが、自社で対応が難しい場合は外部委託も選択肢となります。

クラウド型を導入すれば、PCから遠隔で複数拠点を一括管理でき、更新の手間を大幅に減らせます。情報発信のスピードや正確性を高め、利用者の信頼につなげるためにも、運用体制を整備しておきましょう。

6.効果測定と改善サイクル

デジタルサイネージの効果を継続的に高めるには、導入後の検証と改善が欠かせません。売上の変化、問い合わせ数、来場者の滞在時間といった定量データに加え、アンケートやスタッフの声といった定性データを組み合わせて評価することが重要です。

例えばスーパーでは「サイネージ設置後に対象商品の売上が何%増加したか」、病院では「待合室の不満が減ったか」といった指標を追えば分かりやすいでしょう。効果が限定的であれば、設置場所の見直しやコンテンツ改善を行い、PDCAサイクルを回していく必要があります。

7.備品のメンテナンス

デジタルサイネージは電子機器である以上、定期的なメンテナンスが欠かせません。長期間使用すればディスプレイの明るさが低下したり、高温や雨風の影響で正常に作動しなくなったりするおそれがあります。コンテンツ配信に必要なSTB(セットトップボックス)も、経年劣化によって不具合が生じる場合があります。

こうしたトラブルを防ぐには、清掃や点検、部品交換を定期的に行い、安定稼働を維持することが重要です。特に屋外設置では、防水性や耐候性の確認を怠ってはいけません。

また、交通機関や工場のように稼働停止が業務に直結する現場では、迅速に対応できる体制を整えておきましょう。導入時に業者の保守体制や保証期間を確認し、必要に応じてメンテナンス契約を結んでおくと安心です。

【関連記事:デジタルサイネージ運用の必須知識!よくある課題や解消法も解説】

デジタルサイネージを運用するなら実績豊富なイッツコムにお任せ!

イッツコムは、東急グループの駅や商業施設をはじめ、多彩な現場で培った豊富な実績とノウハウを持っています。企画設計から運用・保守、イベントの運営に至るまで、ワンストップで対応可能です。

さらに、インターネット回線やWi-Fiなど、サイネージ運用に欠かせない周辺ソリューションもまとめて提供できます。ここでは、イッツコムが扱うサービスの特長や実績について紹介します。

遠隔でコンテンツ更新が可能

イッツコムが提供するデジタルサイネージはクラウド型を採用しており、インターネット環境さえあれば遠隔からでも簡単にコンテンツを更新できます。配信する画像や動画はSNS感覚でタイマー設定でき、曜日や時間帯に応じて内容を出し分けられるため、利用者に合わせた柔軟な情報発信が可能です。

さらに、複数のオフィスや販売店舗に導入している場合でも、一括管理と更新ができるため、少人数の担当者でも効率的に運営でき、コスト削減にもつながります。

導入後も丁寧にサポート

イッツコムは「運用サポートサービス」にも力を入れており、初めての方でもスムーズにデジタルサイネージを導入できます。基本サポートでは専門オペレーターが電話やメールで対応し、初期設定や万一のトラブルにも迅速にフォローします。

さらに有償オプションとして、活用方法の相談や現地でのサポートも可能です。導入後に「どう活用すればよいか分からない」「もっと効果的に運用したい」といった課題にも寄り添い、改善を支援します。

渋谷ヒカリエや東急スクエアなど豊富な実績あり

イッツコムは、これまで数多くの大型商業施設や公共空間でデジタルサイネージを提供してきました。利用シーンも幅広く、渋谷QFRONTの大型ビジョン「QsEYE」、武蔵小杉東急スクエアのインタラクティブサイネージ、渋谷キャストのインスタレーションAXYZ、渋谷ヒカリエのアーバンコアリングなど、多彩な実績があります。

また、情報提供ツールとして渋谷ストリームや二子玉川ライズのインフォメーションボードを設置し、東急線車内のTOQビジョンでは販売促進を目的とした車内広告配信も手掛けています。

まとめ

デジタルサイネージは従来のポスターや看板よりも効果的な情報発信ができ、コンテンツの出し分けも容易です。小売店・商業施設や飲食店をはじめ、社会のあらゆる場所に利用シーンが拡大しています。ただし機材をそろえただけでは運用できません。

イッツコムならばコンテンツの制作・配信や保守管理まで、デジタルサイネージ運用をワンストップでサポートできます。デジタルサイネージの活用をお考えの際は、ニーズに合った運用プランを柔軟に提供できるイッツコムにご相談ください。