入退室管理システムの耐用年数や導入・運用費用は?システム選びのポイント

目次

入退室管理システムは、長期間の運用を前提に導入する設備です。製品やサービスによってトータルの費用は大きく異なるため、法定耐用年数と製品寿命の関係、そして維持コストを検討することが大切です。

この記事では、入退室管理システムの耐用年数や導入・運用にかかる費用、さらに維持コストを抑えるシステムの選び方を解説します。セキュリティを重視したシステムは高コストになりやすいため、設置場所や用途に応じて、セキュリティ・利便性・コストのバランスが取れたシステムを選びましょう。

入退室管理システムの耐用年数は?

入退室管理システムは減価償却ができる資産のため、法定耐用年数が定められています。とはいえ、製品寿命は法定耐用年数より長くなることも短くなることもあり、適切な取り換え時期は製品の仕様や実際の使用状況によって異なります。

法定耐用年数は6年

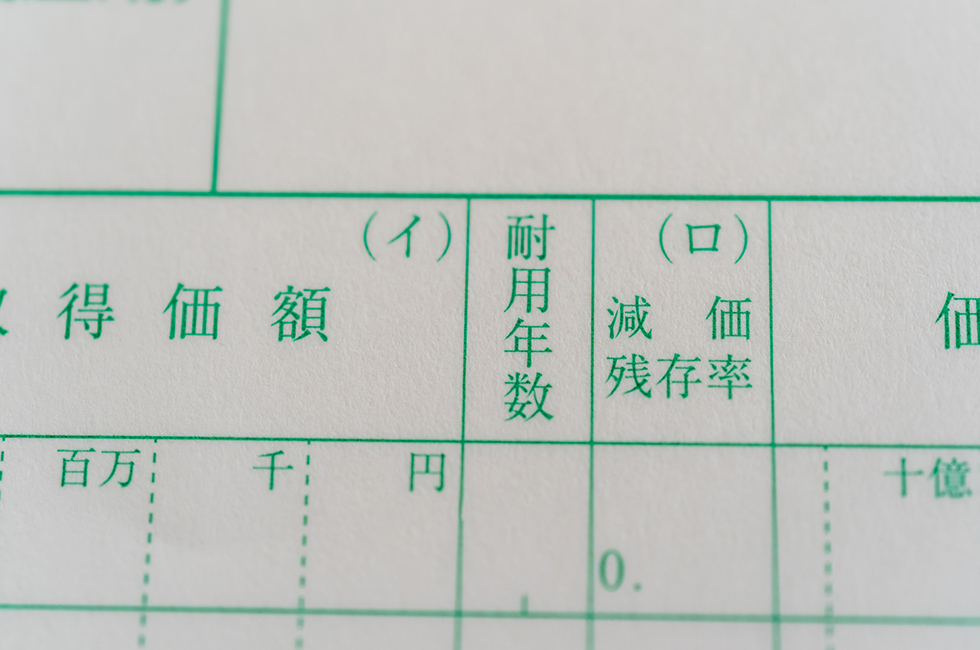

入退室管理システムの法定耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表」で確認できます。

ドアの施錠・解錠や入室の遠隔監視などの機能が一体化されたシステムは、「種類:器具及び備品」「構造又は用途:2 事務機器及び通信機器」「細目:インターホーン及び放送用設備」に該当し、法定耐用年数は6年です。

法定耐用年数とは、法令で定められた税務上の減価償却費を計算するための期間を指します。システムの取得価額を、特定の年数に分けて経費計上(減価償却)できる期間です。

また、取得価額とは購入金額に付帯費を加えた金額をいいます。付帯費には引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・据付費など、その資産を使用可能な状態にするために直接必要だった費用が含まれます。

(参考: 『減価償却資産の耐用年数表 別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表|東京都主税局』)

法定耐用年数と製品寿命は異なる

法定耐用年数は、減価償却資産について課税の公平性を保つために定められた年数です。実際にシステムを使用できる期間(寿命)とは異なり、寿命を迎えた製品は取り換えが必要になります。

例えば、電気配線や乾電池から電力を供給して錠を開け閉めする電気錠・電子錠の耐用年数(製品寿命)は、日本ロック工業会(JLMA)と加盟各メーカーによって、購入後から7年と定められています。

この耐用年数は、定期的な保守・点検を実施したうえで、錠を安全上支障なく使用できる標準的な期間を示しています。使用状況や品質管理体制によって、適切な取り換え時期は変わります。

(参考: 『錠の耐用年数についてのガイドライン|日本ロック工業会』)

【関連記事:スマートロックとは?導入メリット・注意点やおすすめの選び方を解説】

入退室管理システムの導入と維持にかかる費用

入退室管理システムの利用に当たっては、減価償却の対象となる導入時の取得価額に加え、運用中にもさまざまな費用が発生します。主な維持費用は、サービス利用の月額費用、機器のメンテナンス費や修理・交換費用です。スマートロックを組み合わせる場合は電池の交換費用、賃貸物件のドアに設置する場合は原状回復費もかかります。

システム導入の初期費用

入退室管理システムの導入には、構成に応じた初期費用が発生します。金額は数万円から100万円超まで幅広く、主に以下の条件によって変動します。

- 認証方法:スマホ認証は比較的安価だが、セキュリティレベルが高い生体認証(指紋認証・顔認証・虹彩認証など)は機器が高額になり、初期費用も高くなる傾向がある

- 設置工事の有無:配線や端末・コントローラーの設置を伴う場合は工事費が追加される

- サーバの運用方法:クラウド型は初期費用無料のサービスもあるが、オンプレミス型は構築費が高額になりやすい

- 規模と機能:管理ドア数が増えるほど追加機器が必要になり、費用が上がる

高度な生体認証を採用すると数十万〜数百万円になる場合もあります。一方、機器レンタルやクラウド型サービスを選べば、初期費用を抑えられるケースもあります。

サービス利用の月額費用

入退室管理システムの運用には月額費用もかかります。月額費用の内訳は、クラウド型サービスの利用料金や保守・サポート費などです。「1か所当たり○円」といった料金プランが一般的で、同じサービスでも管理対象ドアの数によって費用が上下します。

目安としては、1か所当たり数千円から数万円程度です。スマホ認証や暗証番号・ICカードによる認証より、顔認証などの生体認証を採用するほうが高額になりやすい傾向があります。また、多くのドアにまとめて導入することで、ボリュームディスカウントを受けられる場合もあります。

機器のメンテナンス費や修理・交換費用

ソフトウェアは月額利用料を支払うことで安定的に利用できますが、機器については定期的なメンテナンスが必要です。

例えば、スマートロックの機器本体は内部の電子部品が水に弱く、室内外の温度差によって結露が発生しやすい環境では、基板の腐食などが原因で早期故障を招くことがあります。経年劣化などで使用に支障をきたした場合は、修理や交換が必要です。

メーカー保証期間を過ぎていれば有償対応となり、費用が発生します。導入時に高額な機器を選んだ場合、更新時の交換費用も高くなる傾向があるため、システムの維持コストとして将来的な修理・交換費用も見込んでおきましょう。

【スマートロックの場合】電池の交換費用

スマートロックを組み合わせて入退室管理システムを運用する場合、電池の交換に一定の手間と費用がかかります。機器本体は電池から電力供給を受けるため、停電時でも使用できる点は利点ですが、電池残量が減った際には交換が必要です。

電池切れ防止機能を備えた機種なら、残量低下時にLEDや音で警告したり、アプリでプッシュ通知を受け取ったりできます。電池寿命の目安は、1日10回の施解錠で半年から1年程度です。出入りが多いドアでは電池の消耗も早くなります。

市販の乾電池を使えるため大きな出費ではありませんが、交換が遅れると認証ツールでの解錠やオートロックが作動しなくなる恐れがあります。使用状況によって電池切れのタイミングは変動するため、定期的な保守・点検を心掛けましょう。

【関連記事:スマートロックのデメリットは?メリットを生かす管理機能と機種選び】

【賃貸物件の場合】原状回復の費用

認証用の機器を賃貸物件のドアに取り付ける際は、退去時の原状回復についても対策が必要です。取り付けに穴開け加工などを伴う場合、退去時に原状回復費がかかるほか、物件オーナーとのトラブルにつながる恐れがあります。

例えばスマートロックは、製品とドアの相性によっては穴開け加工が必要になることもありますが、サムターンに貼り付けるタイプや、ドライバー1本で交換・設置できる製品が一般的です。ドアを加工しないタイプを選べば、原状回復の懸念を抑えられます。

維持コストを抑える入退室管理システムの選び方

入退室管理システムは、運用中にさまざまな費用がかかるため、維持コストを抑える工夫をあらかじめ検討しておくことが重要です。コスト削減効果を高めるポイントとしては、認証方法にスマホ・ICカード・暗証番号のいずれかを選ぶこと、クラウド型の管理システムを採用することが挙げられます。

認証方法はスマホ・ICカード・暗証番号のいずれかを選ぶ

従業員や来訪者によるオフィスの入退室、ゲストや会員による施設利用の管理には、ユーザーにとって利便性の高い認証システムが有効です。こうした環境では、スマホ認証やICカード、暗証番号による認証が適しています。これらの認証方法は後付け型のスマートロックと組み合わせられるため、コストを抑えた運用に向いています。

一方で、顔認証などの生体認証は、サーバルームや文書保管室などセキュリティが特に重視される区画に適しています。ただし、導入・運用コストが高く、個人情報管理の負担も増します。スムーズな出入りよりも厳密な入退室管理を優先する場所に限定して導入を検討するとよいでしょう。

【関連記事:オフィス向けスマートロックの比較ポイントは?安全な鍵管理のコツ】

クラウド型の管理システムを選ぶ

管理システムは、基本的にクラウド型で提供されるのが一般的です。オンプレミス型システムの導入は高額になるため、高度なセキュリティ対策が必要な場合に限って検討の余地があります。具体的には、ユーザーの重要な個人情報(生体情報)を扱う生体認証との併用などが該当します。

比較的安価なクラウド型サービスでも、IPカメラ(ネットワークカメラ)との併用をはじめ、さまざまな方法でセキュリティを確保できます。既存システムとのAPI連携など、インターネット通信を前提とした運用方法を採用するケースもあるでしょう。

IoT機器との連動や、APIを介したシステム連携に対応するクラウド型サービスは、拡張性や既存システムとの親和性を重視する企業にも適しています。

【関連記事:ホテル管理システム(PMS)とは?特徴や機能をわかりやすく紹介】

施設運営に最適なクラウド型の入退室管理システムならイッツコム!

イッツコムは、施設や空きスペースの運営に最適な入退室管理システムを提供しています。「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」は、LINEアプリだけでドロップイン利用が完結する利便性が魅力です。「Connected Portal(コネクティッドポータル)」は、会員利用やゲストの連泊にも柔軟に対応できます。

LINEアプリだけでドロップイン利用が完結する「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」

無人運営のコワーキングスペースなど、一時利用が多い施設ではユーザーの利便性が特に重要です。スマホ認証のスマートロックと予約・キー管理システムを組み合わせる方法は有効ですが、一般的なサービスでは専用アプリや複数デバイスの利用が必要になります。

より気軽に利用できる仕組みを求めるなら、予約・決済・解錠をLINEアプリだけで完結できる「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」がおすすめです。対象スペースのLINE公式アカウントを友だち登録するだけで、アプリの追加なしにドロップイン利用が可能です。

運営側とのやり取りも全てオンラインで完結します。クレジットカード決済(Stripe)が完了すると、自動で解錠キーが発行されるため、鍵管理の手間もありません。専用ダッシュボードでは売上・予約状況・ライブ映像を一覧でき、清掃などの管理業務も同じシステム上で一元化できます。

会員利用やゲストの連泊にも柔軟に対応できる「Connected Portal(コネクティッドポータル)」

無人運営のシェアオフィスや民泊など、ユーザーごとに利用スペースや期間が異なる施設では、会員個別の設定や日をまたぐ利用に対応できる機能が求められます。

このニーズに応えるのが、特定ユーザーに特定期間のみ有効な時限キーを発行できる「Connected Portal(コネクティッドポータル)」です。解錠可能な曜日や時間帯を個別に設定でき、複数施設の効率的な運営を支援します。

対応するスマートロックは穴開け工事を行わずに導入でき、ICカードや暗証番号による認証、遠隔解錠にも対応しています。ゲストもスタッフも、セキュリティを確保しながらスムーズに利用できます。

さらに、IPカメラ・センサー・家電コントローラーとの連携にも対応しており、鍵と連動して動画を撮影したり空調を管理したりすることも可能です。PMS(ホテル予約システム)とAPI連携すれば、予約から時限キー発行までを自動化でき、サービス向上とコスト削減を同時に実現します。

まとめ

ドアの施解錠や遠隔管理の機能が一体化した入退室管理システムの場合、法定耐用年数は6年です。製品寿命は使用状況などによって変わるため、維持コストとして修理・交換費用も見込んでおくことが重要です。オンプレミス型の生体認証システムはセキュリティ面で優れていますが、コストの肥大化には注意が必要です。

導入や運用のコストを抑えたい場合は、スマホ解錠やICカード・暗証番号に対応するスマートロックと、クラウド型システムを組み合わせる方法が有効です。このタイプの入退室管理システムはユーザーの利便性も高く、施設や空きスペースの運用にも便利に活用できます。

入退室管理システムの導入をお考えなら、運用ニーズに応じた最適なシステムを提案できるイッツコムにご相談ください。