デジタルサイネージとは?活用例や費用を抑える方法、運用のポイント

目次

デジタルサイネージとは、ディスプレイを用いて映像や情報を発信するデジタル広告・掲示システムのことです。駅や商業施設での案内表示から、店舗のプロモーション、オフィスや工場での社内掲示まで、幅広いシーンで活用が進んでいます。

従来のポスターや看板と比べ、リアルタイムでの情報更新や動画を使った訴求が可能で、集客や情報伝達の効率を高められる点が特徴です。

この記事では、デジタルサイネージの活用例や費用を抑える導入方法、運用時のポイントについて解説します。導入を検討している企業は、ぜひ参考にしてみてください。

デジタルサイネージとは?

デジタルサイネージ(電子看板)は、交通機関・屋外・店内・オフィスなどあらゆる場所で、ディスプレイやプロジェクターなど電子的な表示機器を設置して情報を発信するメディアの総称です。

1つのサイネージ端末で画像・動画や音声を使ったコンテンツを自由に出し分けられ、多くの情報を手軽かつタイムリーに発信できます。従来のポスターや看板に比べ訴求力の高い情報発信ができ、販促・広告や空間演出など対応できる用途も多彩です。

個人事業主から大企業や自治体まで、店舗・施設の特性やユーザー層に合わせた情報発信ツールとして幅広く活用されています。屋外の大型ビジョンや駅・電車内をはじめ、エレベーター・小型店舗・ショッピングモール・ホテル・大学・病院・役所など、急速に活用シーンが広がっているメディアです。

【関連記事:デジタルサイネージの特徴を種類別にチェック!選び方のポイントも解説】

デジタルサイネージでコンテンツ配信をする仕組み

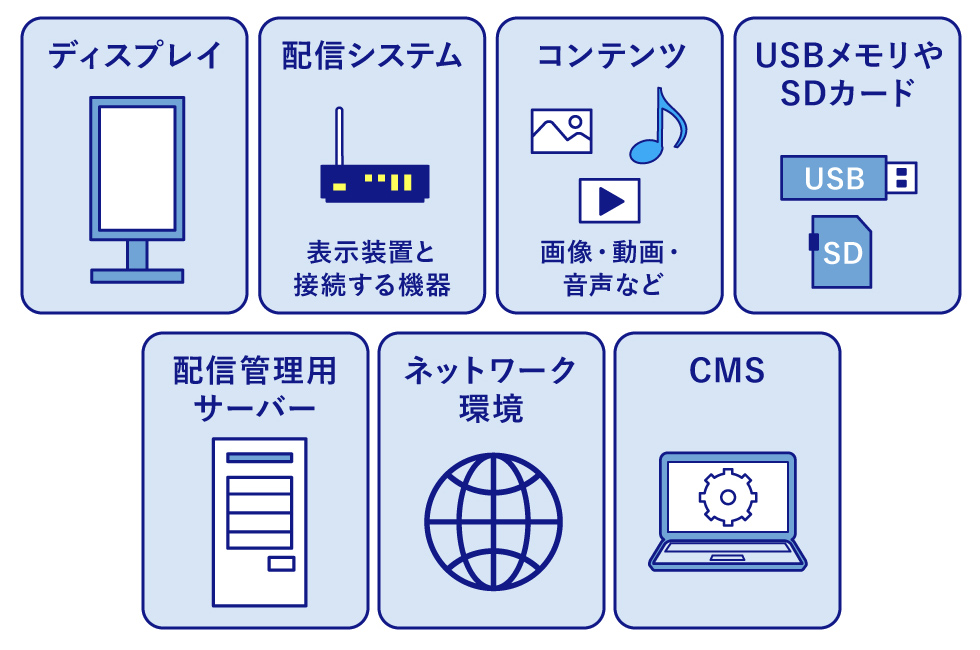

デジタルサイネージの運用イメージをより明確化するために、コンテンツ配信の仕組みを確認しておきましょう。サイネージ端末の見た目は同じでも、スタンドアロン型とネットワーク型では更新・管理のしやすさに違いが生まれます。

ネットワーク型はさらにオンプレミス型とクラウド型に分かれます。基本的には、遠隔管理をしやすいクラウド型の配信システムがおすすめです。

スタンドアロン型

スタンドアロン型のデジタルサイネージは、インターネットなどのネットワークに接続せずに、サイネージ端末単独で情報を配信するものです。コンテンツを保存したUSBメモリやSDカードをサイネージ端末に差し込み、決められたプレイリスト通りに動画や音声を再生します。

自動的に表示内容を切り替えられるため、紙媒体のポスターなどに比べて更新作業は容易です。ただし記録媒体の差し替えは手作業で行う必要があり、複数のサイネージ端末を運用する場合はやや手間がかかります。

小さなカフェなどはスタンドアロン型でも店舗オペレーションを効率化できますが、基本的にはネットワーク型、特にクラウド型のデジタルサイネージがおすすめです。

ネットワーク型(オンプレミス型またはクラウド型)

ネットワーク型のデジタルサイネージは、社内LANやインターネットなどのネットワークを通じて、オペレーション用のPCから表示コンテンツを遠隔管理するタイプです。配信管理用のサーバを設置する場所によって、社内LAN内で運用を完結させるオンプレミス型と、外部のクラウドサーバを活用するクラウド型に分けられます。

どちらもネットワーク内の全てのサイネージ端末をバックヤードや事務所・オフィスのPCから遠隔管理でき、スタンドアロン型が苦手とするタイムリーな情報更新も容易です。

クラウド型の場合、自社内でサーバを保守管理する必要がなく、遠隔管理できる範囲は社内LAN内に制限されません。例えば在宅勤務者のPCから、地理的に離れた複数拠点のサイネージ端末を一元管理することもできます。

【関連記事:クラウド型デジタルサイネージとは?配信方式別メリットや導入の流れ】

デジタルサイネージの主な活用方法

デジタルサイネージの活用方法は多岐にわたります。通行人に向けた屋外広告、施設利用者向けの情報案内の他、非日常的な空間演出にも活用可能です。また1つの施設の中に複数のサイネージ端末を設置し、それぞれの端末で用途に応じたコンテンツを出し分ける使い方も一般化しています。自社に応用できる活用方法のイメージをつかみましょう。

1.屋外広告

デジタルサイネージは商業施設や店舗において、通行人に向けた屋外広告に活用されます。風雨に強い屋外型サイネージ端末は高価ですが、来客数や売り上げの増加など販促・広告効果は大きく、コストを上回るメリットを享受できます。屋外広告としての活用例は以下のようなものです。

- 店頭壁面に設置した壁掛け型サイネージで、通行人に向けたキャンペーン情報の配信や来店誘導

- 商業施設敷地内の通路に設置した自立型サイネージで、テナントのセール情報の配信や来店誘導

- 商業ビルの外壁など、更新が困難な場所に設置する広告メディアをサイネージ端末に置き換え、瞬時にコンテンツを出し分け

- 駅前や目抜通りの大型ビジョンで、多数の通行人に向け、エリアの特性やユーザー層に最適化した広告配信

2.情報案内

デジタルサイネージは多種多様な店舗・施設において、屋内での活用も広がっています。施設利用者向けの情報案内には以下のような活用方法があります。

- スーパーマーケットやドラッグストアなどの売り場に設置し、セール品・キャンペーン情報やタッチ操作による商品検索を提供して、売上向上や店舗オペレーションの効率化

- ショッピングモール・博物館・美術館・テーマパークといった大型施設のエントランス付近などに設置し、タッチ操作でエリアやテナントの情報を調べられる総合施設案内により回遊促進

- ホテル・旅館など宿泊施設や観光施設に設置し、タッチ操作で表示言語を切り替えられる外国人客向けのサービス・施設案内により、業務負荷軽減と顧客満足度向上

- 複数エリアに展開する店舗・商業施設などに設置し、地理的に離れた拠点で表示コンテンツを同期させ、マーケティング・ブランディング施策を促進

- 病院・役所・大学などの受付付近に設置し、施設サービスやスケジュールの案内をして、施設利用の効率的なサポート

- オフィス・事務所・工場内などに設置し、社内共有情報や業界ニュースなどを配信して、情報格差是正とコミュニケーション活性化

3.空間演出

デジタルサイネージは広告や販促などの他に、空間演出にも活用されます。空間演出の活用例は以下のようなものです。

- アパレルショップでブランドイメージや商品のコンセプトに合わせた映像を配信

- レストラン・水族館・テーマパークなどにおいて、施設のコンセプトや雰囲気に合わせた空間演出

- イベント会場やコンサート会場で進行に合わせた空間演出やステージの拡大表示

- プロジェクションマッピングによる施設と映像コンテンツが融合した空間演出イベント

施設内で使い分けることも可

1つの施設内で目的に応じた使い分けができるのもデジタルサイネージの特徴です。例えば飲食店では店頭・店内やカウンター上のメニューボードなどを設置し、以下のように活用されています。

- 日替わりメニューや本日のおすすめメニューを遠隔で更新

- スケジュール配信によりランチタイムやディナータイムなど時間帯別のメニュー表示を自動的に切り替え

- InstagramなどSNSと連携し、キャンペーン情報や顧客が投稿した画像の配信

- オーダーシステムと組み合わせて、タブレット型のセルフオーダー端末を各席に設置

- 受付番号や待ち時間を表示する呼び出しモニターの設置

- 店内・店外からのオーダーや対応状況を一覧表示するキッチンディスプレイの設置

デジタルサイネージのメリット

デジタル広告には、紙媒体や看板の広告にはない多くのメリットがあります。ここでは、デジタルサイネージの具体的なメリットを紹介します。メリットがあると感じたなら、ぜひ導入を検討してみてください。

最新の情報にアップデートするのが楽

デジタルサイネージの場合、広告や掲示内容を最新の情報にアップデートするのが楽なのが大きなメリットです。紙や看板の広告だと、最新の情報に変更するときは貼り替えや設置作業をしなければなりません。設置場所が複数ある場合、全てを回る手間と時間がかかります。掲示の必要がなくなり撤去するときも同様です。

ネットワーク型のデジタルサイネージであれば、1か所で全てを最新の情報にアップデートできます。複数か所を回る必要がなく、配布や撤去の手間や人件費を節約できるのもメリットです。

どんな場所でも見やすい

どんな場所から見ても内容が把握しやすいのもメリットの1つです。従来のポスターや看板は暗い場所では見えにくくなります。デジタルサイネージは画面が鮮明で明るいため、暗い場所でもはっきりと見ることが可能です。

特に夜間の場合、鮮明で明るいデジタルサイネージは顧客の目を引きます。視認性の良さで他の店舗よりも目立つので、夜間の来客数増加が期待できます。

動画や音を入れられるので顧客の目に留まりやすい

動画や音の入った広告を配信できるので、顧客の目に留まりやすいのも大きなメリットです。多くの方の目に留まれば、情報を効率よく伝えられます。

通常の紙や看板だと顧客が気付かずに通り過ぎてしまうことがあります。しかし、デジタルサイネージの場合、最初は見ていなかったとしても音や動画で広告に目を向ける方も多いでしょう。その結果、ユーザーの目に留まりやすく、さまざまなユーザーに情報を届けられます。

販促効果の高さ

デジタルサイネージには高い販促効果が期待できます。デジタルサイネージは顧客の目を引くことに長けたデジタルツールです。動画や音があると、より多くの人の目に留まります。結果、広告を見た母数が大きくなり、実際に商品を購入する顧客が増えることにつながります。

視認性がよく注目度が高いデジタルサイネージは、販促の面からも大いにメリットがあるといえるでしょう。

デジタルサイネージの導入・運用に必要なものと費用の目安

デジタルサイネージの導入・運用にはそれぞれ必要な機材やシステムがあり、規模や目的によって費用も大きく変わります。

ここでは、導入時に必要なもの、導入・運用にかかるコストの相場、費用を抑えるための方法について解説します。これから導入を検討している企業は、費用感を把握しておきましょう。

導入

以下の表で、デジタルサイネージの導入に必要なものと費用相場をまとめました。

| 項目 | 概要 | 費用相場 |

|---|---|---|

| ディスプレイ | 液晶ディスプレイ・LEDビジョンやプロジェクターなど。タッチパネル式のディスプレイも活用できる | 10万円~300万円 |

| ディスプレイスタンド | ディスプレイを立てるスタンド。移動式や卓上型などいくつか種類がある | 2万円~20万円 |

| 記憶媒体(USB/SDカード) | スタンドアロン型の場合、サイネージ端末に差し込む記録媒体が必要 | 500円~1万円 |

| STB(セットトップボックス) | 表示装置と接続して画像・動画・音声を再生させる機器 | 3万円~25万円 |

| CMS(コンテンツ・マネジメント・システム) | 配信スケジュールの設定や複数サイネージ端末の配信内容の調整など、遠隔管理に必要となるソフトウェア | 月額4,000円~1万円 |

| コンテンツ制作 | 対応するファイル形式の画像・動画・音声など | 2万円~10万円 |

| 工事費用 | 壁掛けや天つりなど設置方法によっては工事が必要。近くに電源がない場合は電気工事も必要 | 2万円~20万円 |

運用

デジタルサイネージは一度導入すれば終わりではなく、日々の運用にコストがかかります。例えば、ディスプレイを稼働させるための電気代は月額数千円程度と比較的安価ですが、表示するコンテンツを更新するたびに制作・更新費用が発生します。

シーズンごとに広告を差し替える企業や、イベントに合わせて頻繁に更新する場合は、数万円から数十万円以上の費用になることも珍しくありません。以下の表では、運用にかかる費用相場をまとめました。

| 項目 | 費用相場 |

|---|---|

| 電気代 | 月額2,000円以下 |

| コンテンツの更新費用 | 1万円~50万円以上 |

| 保守・サポート費用 | 月額3,000円~5,000円 |

| インターネット回線 | 月額4,000円~6,000円 |

| サーバ使用料 | 月額5,000円以上 |

費用を抑えるには?

デジタルサイネージの導入コストを抑える方法として、格安テレビを活用するのが1つの選択肢です。市販の大画面テレビとSTBを組み合わせれば、専用ディスプレイを購入するより安価に導入できる場合があります。

また、コンテンツ制作を外注せずに社内で自作する方法も有効です。PowerPointや無料のデザインツールを使えば、シンプルな静止画や動画なら十分作成できるでしょう。さらに、初期投資を抑えたい場合は「レンタルサービス」を利用するのもおすすめです。月額費用でサイネージ本体や必要な機材を借りられるため、イベントや短期利用にも適しています。

加えて、「IT導入補助金」や「小規模事業者持続化補助金」などの制度を活用すれば、導入費用の一部を補助してもらえる可能性があります。

【関連記事:デジタルサイネージの価格はどのくらい?相場や選び方を詳しく紹介】

デジタルサイネージの選び方

デジタルサイネージは、設置環境や利用目的によって、適切なサイズ・輝度・設置方法・屋内外の対応などを考慮する必要があります。特にディスプレイは、来客の視認性や表示するコンテンツの魅力を大きく左右するため、慎重に選ぶことが重要です。

ここでは、デジタルサイネージの選び方を解説します。

ディスプレイのサイズ

デジタルサイネージの表示装置には、液晶ディスプレイを採用することが一般的です。ディスプレイのサイズは、「インチ(対角線の長さ)」と「縦横比(画面の比率)」で表現されます。よく利用されるサイズは「32インチ」「42インチ」「46インチ」「55インチ」「75インチ」です。縦横比は16:9のワイド型が主流ですが、4:3のスタンダード型も一部で利用されています。

例えば32インチでも縦横比が異なると、16:9では幅709mm×高さ399mm、4:3では幅650mm×高さ488mmと表示領域に違いが出ます。以下はサイズ選びのポイントです。

- 設置空間の広さ

- 来客の視線の高さ

- 来客とディスプレイの距離感

- 配信コンテンツは縦長か横長か

屋外で遠くから視認させたい場合は「50~75インチ」が適しており、屋内の店舗で商品紹介や案内を行う場合は「40~50インチ」がよく選ばれます。さらに、店内のPOPや棚付けで使う小型タイプは「10~20インチ程度」が目安です。これらを考慮して縦型・横型を選び、設置環境に合ったサイズを導入してみてください。

ディスプレイの輝度

ディスプレイの「輝度」は、設置環境に応じて適切な明るさを選ぶ必要があります。輝度は「cd(カンデラ)」で表され、数値が高いほど明るく表示できることを意味します。以下は、設置場所・稼働シーン別の目安です。

- 屋内利用(店舗・オフィスなど):300~700cd程度

- 完全屋外・夜間メイン稼働:500~1,000cd程度

- 屋外・平地に設置(日中稼働あり):1,500cd以上

- ビル壁面や屋上など大型ディスプレイ(日中稼働):3,000~6,000cd程度

設置方法

イベントや展示会など場所を変えて使用したい場合に便利です。壁掛け設置は省スペースで、店舗の入口や通路沿いにスマートに設置できることから、狭い空間でも効果的に活用できます。一方、天つり設置は視認性が高く、駅や商業施設など大規模空間での案内表示に適しています。

壁掛けや天つりの場合は専門業者による施工が必要となることが多いため、設置費用や工期も加味して計画を立てましょう。

屋内用・屋外用

デジタルサイネージを導入する際には、設置場所が屋内か屋外かを明確にする必要があります。屋内用のディスプレイは軽量かつコストを抑えやすい一方で、防水・防塵性能が低く、直射日光や雨風には不向きです。

一方、屋外用サイネージは防水・防塵性能を備えており、雨や砂埃の影響を受けにくく作られています。また、強化ガラスや耐久性の高い筐体を採用していることが多く、いたずらや破損対策にも優れています。

デジタルサイネージの活用シーン

デジタルサイネージは、導入する場所や目的に応じて多彩な活用が可能です。デジタルサイネージのメリットを最大限生かすためにも、どのように活用されているのか押さえておきましょう。以下で、商業施設やオフィス、交通機関など、施設・機関別の活用例を紹介します。

商業施設/店舗

ショッピングモールや大型商業施設、飲食店、スーパーなどでは、デジタルサイネージが集客や販売促進の手段として活用されています。施設内の案内表示としてフロアマップや店舗情報を表示する、あるいはキャンペーンやセール情報を動画や静止画で訴求することが可能です。

また、店頭やレジ前に設置することで、新商品やおすすめメニューをダイナミックにアピールできます。コンテンツを時間帯や曜日に応じて切り替えれば、効率的にプロモーションを展開できます。

オフィス/工場

オフィスでは、社内周知や来訪者向けの案内として活用されます。具体的には、会議室の空き状況や社内イベント情報、重要な社内連絡をリアルタイムで表示するのが一例です。

工場や倉庫では、休憩室や作業場の安全指示や作業手順の確認、品質管理情報などを表示することで、作業効率や安全意識の向上につながります。リアルタイムの生産進捗や稼働率を表示し、従業員間で目標を共有するのもよいでしょう。

交通機関

駅やバス停、空港などの交通機関では、運行情報や時刻表、乗り換え案内、遅延情報などをリアルタイムで提供する手段として利用されます。また、広告配信やイベント告知も組み合わせることで、情報提供と集客の両立が可能です。

設置場所や設置角度を工夫することで、遠くからでも見やすく、乗客に必要な情報を瞬時に届けられます。

医療機関

病院やクリニックでは、待合室や受付にデジタルサイネージを設置し、呼び出し案内や診療案内、健康情報の提供に活用されています。混雑状況の表示や番号呼び出しシステムと連動すれば、待ち時間のストレス軽減にもつながります。

また、季節ごとの予防接種情報や健康管理の啓発コンテンツを配信することで、患者への情報提供と医療機関のブランド向上につなげられます。

宿泊施設

ホテルや旅館などの宿泊施設では、ロビーや客室、レストランなどに設置し、施設案内や天気情報、イベント情報の配信に活用できます。チェックイン時の案内や館内マップ、周辺観光情報の提供にも役立ちます。外国人観光客向けに多言語対応の情報を提供すると、顧客満足度の向上につながるでしょう。

教育機関

学校や大学では、教室案内、休講情報、イベント告知、試験日程などを表示する用途で活用されています。キャンパス内の共通スペースや入り口付近に設置することで、生徒や教職員にタイムリーな情報を提供できます。

また、授業やクラブ活動の成果を動画で紹介し、学校の魅力を内外に発信するのも効果的です。他にも、黒板やホワイトボードの代わりとして活用するケースもあります。手書きよりも視認性が高いことから、授業の質向上に役立ちます。

自治体

市役所や区役所、観光案内所などの自治体施設では、防災情報、交通情報、観光情報、イベント告知などにデジタルサイネージが活用されています。災害時にはリアルタイムで避難情報を配信できるため、住民への迅速な情報提供が可能です。

観光案内では、地図やイベント情報、地域の名所、特産品を表示して訪問者の利便性を高められます。

デジタルサイネージの運用で押さえておきたいポイント

デジタルサイネージの効果を最大化するためには、ただ設置するだけでなく、適切に運用・管理していく必要があります。特に屋外で利用する場合や、商業施設・交通機関など多くの人が利用する場所では、法律やルールの遵守、コンテンツの鮮度維持、そして運用効果の検証が重要です。

ここでは、サイネージ運用で押さえておきたいポイントを紹介します。

法律を遵守する

デジタルサイネージを運用する際には、各自治体の「屋外広告物条例」や「景観条例」などの法規制を守る必要があります。特に屋外に設置する場合は、設置場所やサイズ、明るさの基準が細かく定められていることもあり、無許可での設置は罰則対象になる可能性があります。

また、配信するコンテンツについても著作権や肖像権を侵害しないように注意が必要です。企業・店舗の信頼性を損なわないためにも、法律を遵守しましょう。

効果測定をする

デジタルサイネージは「導入して終わり」ではなく、設置によってどの程度の効果が出ているかを定期的に測定することが大切です。例えば、来店者数の増加、売り上げの伸び、問い合わせ件数の変化などを指標にして効果を検証します。

もし期待した成果につながらない場合は、コンテンツの内容を見直したり、設置場所や放映時間帯を変更したりすることで改善できます。データを活用してPDCAを回しましょう。

定期的にメンテナンスをする

ディスプレイやプレーヤーなどのハードウェアは、長時間の稼働によって劣化や故障が発生することがあります。画面の輝度低下、映像の乱れ、配信システムの不具合などを放置すると、かえって利用者に悪い印象を与えてしまいます。

そのため、定期的に清掃や点検を実施し、必要に応じてソフトウェアの更新や機材の交換をしましょう。特に屋外にディスプレイを設置している場合は、雨風によるケーブルの被膜の劣化や、端子部分の腐食が起きやすいため、専門業者に点検してもらうのが賢明です。

【関連記事:デジタルサイネージ運用の必須知識!よくある課題や解消法も解説】

クラウド型デジタルサイネージの導入ならイッツコムにお任せ!

デジタルサイネージはどのような店舗・施設でも販促や広告に活用しやすく、売り上げや顧客満足度の向上に役立ちます。ただし、スタンドアロン型だとコンテンツ更新の手間がかかるため、業務効率化や人件費削減の恩恵を享受するならクラウド型がおすすめです。

イッツコムは、運用サポートも充実したクラウド型デジタルサイネージを提供しています。在宅勤務者でもオペレーション用のPC1台で配信管理ができ、画像や動画をSNS感覚でタイマー配信できます。 Webブラウザから複数のオフィス事務所や販売店舗のサイネージ端末を一括で更新・管理できるため、少人数体制でもコストを抑えた運用が可能です。

イッツコムが手掛けたデジタルサイネージの導入事例

イッツコムは東急グループの駅・商業施設・電車内などで豊富なデジタルサイネージ導入の実績を誇ります。「あのデジタルサイネージもイッツコムが手掛けたものなのか」と分かると、イッツコムが提案するデジタルサイネージ活用をよりイメージしやすくなるのではないでしょうか。

導入事例(1)「二子玉川ライズ」

商業施設やオフィスといった複数の街区から構成される「二子玉川ライズ」ではデジタルサイネージを導入しています。

特徴的なのは「みだしなミラー」です。ディスプレイの案内に従って撮影した自分の姿に、テナントがおすすめする服を重ねて表示する「バーチャルフィッティング」が楽しめます。遊び感覚でさまざまな服を試せて、ショッピングがよりいっそう楽しくなるアミューズメント型コンテンツです。

他にも、一般の方から募集した素材をコンテンツとして使用する「つぶやきウォーカー」、「フタコクロック」といったインタラクティブ型のサイネージも導入し、施設に訪れた方がさらに楽しめるコンテンツを発信しています。

導入事例(2)渋谷キャストの「AXYZ(アクシズ)」

渋谷キャストでは、空間全体を作品として表現する「AXYZ(アクシズ)」をデジタルサイネージで実現しました。

貫通通路にある3本の柱に設置した大小計18面におよぶ高精細LEDディスプレイと27台ものマルチサウンドシステムによって、「時刻」「季節」「天気」といったリアルタイム情報を取り込みながら、訪れる人々に「渋谷の今」を体感してもらう芸術作品です。

なお、これらのコンテンツの配信や管理、保守といった運用は、全てイッツコムが担当しています。

導入事例(3)東急グループ(公共交通機関)での「TOKYU OOH」

イッツコムでは、広告媒体ブランドの「TOKYU OOH」の一部である「屋外映像媒体」の配信や保守を受託しています。

イッツコムが手掛ける屋外型デジタルサイネージの例は、以下の通りです。

- ハチ公前スクランブル交差点正面の「Q’S EYE」

- 東急東横店西館2階コンコースの「ranKing r anQueenビジョン」

- 東横線や田園都市線のドア上モニター「TOQビジョン」

- 東急各駅に設置された「SALUSビジョン」

これらの屋外型デジタルサイネージを用いて、メディア間の連携による相乗効果の創出に取り組み、ユーザーが必要とする情報の配信に努めています。

まとめ

デジタルサイネージは動画や音声を自由に再生でき、アイデア次第で多彩な使い方ができます。クラウド型ならリモートワーク環境でも複数拠点のサイネージ端末を一括で更新・管理でき、コンテンツや販促施策の管理のしやすさも魅力です。

想定される用途やサイネージ端末の選択肢が多過ぎることで、導入検討が難航することもあるでしょう。クラウド型デジタルサイネージの導入にお悩みなら、豊富な実績に基づく柔軟な提案ができるイッツコムにご相談ください。