初心者でも分かる!デジタルサイネージ構成図作成に必要な機器とコスト

目次

デジタルサイネージは、情報発信の新しい形として、さまざまな業界から注目されています。デジタルサイネージの導入を検討する際に疑問となるのが、「どのような機器が必要?」「システム構成図はどのように作る?」という点です。

一見、導入が難しそうに見えるデジタルサイネージですが、基本さえ押さえれば、初心者の方でも意外に理解できるものなのです。

そこで本記事では、ディスプレイからメディアプレーヤー、ネットワーク設計まで、デジタルサイネージの基本構成要素と必要機器を詳しく解説します。店舗規模や予算に合わせた最適な構成図のポイントも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

デジタルサイネージ構成図作成に向けて|活用するメリット

デジタルサイネージの構成図を作成するにあたり、そもそもどのようなシステムがあり、どんな利点があるのかを押さえておくことは不可欠です。まずは、基本的な仕組みからメリット、そして現在の市場トレンドについて順に確認していきましょう。

デジタルサイネージとは

デジタルサイネージとは、液晶ディスプレイやタブレットなどの電子機器を活用した情報発信システムです。従来の紙の看板やポスターに代わり、「電子看板」として店舗や駅、病院などあらゆる場所で活用されています。

システム構成は大きく2つに分類されます。USBメモリーでコンテンツを更新する「スタンドアロン型」と、インターネット経由で遠隔管理する「ネットワーク型」があります。ネットワーク型なら複数の店舗に一括配信できるため、リアルタイムな情報更新が実現します。

デジタルサイネージ構成図を作成する前に、まずはこの基本的な仕組みを理解することが重要です。適切なシステム選択により、効率的な情報発信が可能となります。

視認性が高く高い訴求力がメリット

デジタルサイネージの最大の魅力は、従来の看板やポスターを大きく上回る視認性と訴求力です。明るく鮮明なディスプレイにより、遠くからでも情報がはっきりと確認できます。また、夜間や暗い場所でも明るさを保ち、時間帯を問わず効果を発揮する点もポイントといえるでしょう。

また、動画・音声・アニメーションを組み合わせた多彩な表現力により、多数の広告が存在する環境でも動きや光によって競合との差別化も図れます。このような特徴により企業の広告効果を高められるのです。

さらに、紙ポスターやチラシでは印刷や貼り替えが必要でしたが、これらも不要となります。人的コストや制作費が削減できるため、業務効率化やコスト削減も期待できます。

【関連記事タイトル:「デジタルサイネージ導入成功のコツは?設置場所や活用方法を徹底解説」】

デジタルサイネージの需要とトレンド傾向

現在、デジタルサイネージは急速な市場拡大を続けており、年平均成長率10%超という驚異的な伸びを示しています。需要が高まっている主な要因として、感染症対策による非接触ニーズの増加や、働き方の多様化に伴う情報発信手段の変化が挙げられます。

また、デジタルサイネージ自体も進化し続けています。従来のUSBメモリーによる手動更新から、クラウド経由での一括配信・遠隔操作が主流となり、複数拠点への効率的な情報発信が実現しました。

さらに注目すべきはAI・センサー連動によるインタラクティブな表示機能の登場です。年齢や性別、天候に応じて自動的にコンテンツを変更する「反応するサイネージ」によって、より効果的な情報配信が可能となりました。

デジタルサイネージ構成図作成に向けて|基本構成要素と必要機器

デジタルサイネージを効率よく導入するためには、どのような構成要素や機器が必要になるのかを正しく理解しておくことが不可欠です。

ここでは「デジタルサイネージの構成図」の基本を押さえるために、ハードウエア・ソフトウエア・ネットワークの視点から、初心者の方にも分かりやすくポイントを解説します。

ハードウエア構成要素:ディスプレイ・メディアプレーヤー・周辺機器

デジタルサイネージ構成図を作成する際、3つの主要なハードウエア要素を理解することが大切です。

最も重要な要素はディスプレイです。設置場所や用途に応じてフルHD(1,920×1,080px)、4K(3,840×2,160px)、8K(7,680×4,320px)から適切な解像度を選択します。店舗の棚やカウンターには小型ディスプレイ、広い公共スペースには大型ディスプレイが適しています。

メディアプレーヤー(STB)は、コンテンツ配信の心臓部となる機器です。スタンドアロン型ではUSBやSDカードからデータを読み込み、ネットワーク型ではクラウドサーバから配信されるコンテンツを受信・再生します。

周辺機器には、取り付け金具や電源ケーブル、必要に応じてタッチパネルやセンサーが含まれます。これらの選定により、システム全体の機能性と拡張性が決まるため、将来的な活用シーンも想定した計画が必要です。

| 利用シーン | 推奨解像度 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 店舗内・受付・案内板(近距離) | 4K | 小さな文字・細かい図表も鮮明 |

| 商業施設・オフィス・中規模店舗 | フルHD~4K | コストと画質のバランス |

| 屋外・駅構内・大型ビジョン・特殊演出・展示会・美術館 | フルHD8K | 遠距離から見るので十分、輝度重視超高精細演出が必要な場合のみ |

ソフトウエア構成要素:CMS・コンテンツ管理システム・配信方法

デジタルサイネージの構成図においてソフトウエアが果たす役割は、まさに司令塔のような存在です。どれほど優秀なハードウエアを用意しても、コンテンツを管理・配信するソフトウエアがなければ機能しません。

まず重要なのがCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)です。これは動画や画像を一元管理し、配信スケジュールを設定する中核システムとなります。クラウドベースのCMSなら、遠隔地から複数のディスプレイへ一括配信でき、リアルタイムな更新が実現します。

配信方法は大きく2つに分かれます。スタンドアロン型はUSBやSDカードでの手動更新、ネットワーク型はインターネット経由での自動配信です。どちらを選ぶかで、運用の効率性と将来の拡張性が決まります。

適切なCMSの選択により、コンテンツ編集からスケジュール管理まで効率化でき、情報発信の質が格段に向上します。

ネットワーク要素:接続方式・通信方法・セキュリティ対策

デジタルサイネージの構成図を作成する際に、ネットワーク接続は重要な検討要素となります。選択する接続方式により運用効率と拡張性が大きく左右されるため、十分に考慮する必要があります。

接続方式は主に3つに分類されます。有線LAN接続は安定した通信が可能で、大容量コンテンツの配信に適しています。一方、Wi-Fi接続は配線工事が不要で、設置場所の自由度も高まるでしょう。そして、最近注目されているのが、SIMカード対応のSTBを活用した接続方式です。固定回線が不要で、屋外や移動展示にも対応できます。

セキュリティ対策では、VPNやファイアウォール設定により、不正アクセスを防止します。特にクラウド配信では、データ暗号化とアクセス権限管理が欠かせません。

デジタルサイネージ構成図作成に向けて|種類と選び方

デジタルサイネージの導入を検討する際には、用途や運用体制によって最適なシステムが大きく異なります。ここからは主な構成タイプの特徴や選び方について、それぞれの仕組みや企業規模ごとの活用ポイントに触れながら詳しく解説していきます。

スタンドアロン型:小規模施設に最適

スタンドアロン型は、ディスプレイに直接USBメモリやSDカードを接続してコンテンツを再生する最もシンプルな構成です。ネットワーク回線が不要で、導入コストを大幅に抑えられるため、初めてデジタルサイネージを検討する企業に最適な選択肢となります。

特に1台〜3台程度での運用なら、個別管理でも負担になりません。小規模オフィスの受付での会社案内表示、個人店舗でのメニュー掲示、工場での安全掲示などに威力を発揮します。

構成図作成時のポイントは、更新頻度の低いコンテンツに特化することです。営業時間や基本的なサービス紹介など、一度設定すれば長期間運用できる用途に向いています。

また、ネットワーク接続が制限される場所や、初期予算が限られている場合にも現実的な解決策となります。効果検証を行ってから本格的なネットワーク型への移行も可能なため、デジタルサイネージ導入の第一歩として理想的です。

クラウド型・オンプレミス型:複数拠点管理が可能

クラウド型とオンプレミス型は、複数拠点へのコンテンツ配信を実現するネットワーク型システムです。クラウド型は、インターネット経由で複数の拠点に一括配信でき、本社から全国の店舗へリアルタイムに情報更新が可能です。設置場所を問わず導入でき、初期コストも抑えられます。

一方オンプレミス型は、自社サーバでコンテンツを管理するため、機密性の高い情報も安心して扱えます。カスタマイズ性に優れ、独自の要件に合わせたシステム構築が実現するでしょう。

【関連記事タイトル:「デジタルサイネージのネットワーク型とは何か?他の型との違いも解説」】

インタラクティブ型:双方向通信が可能

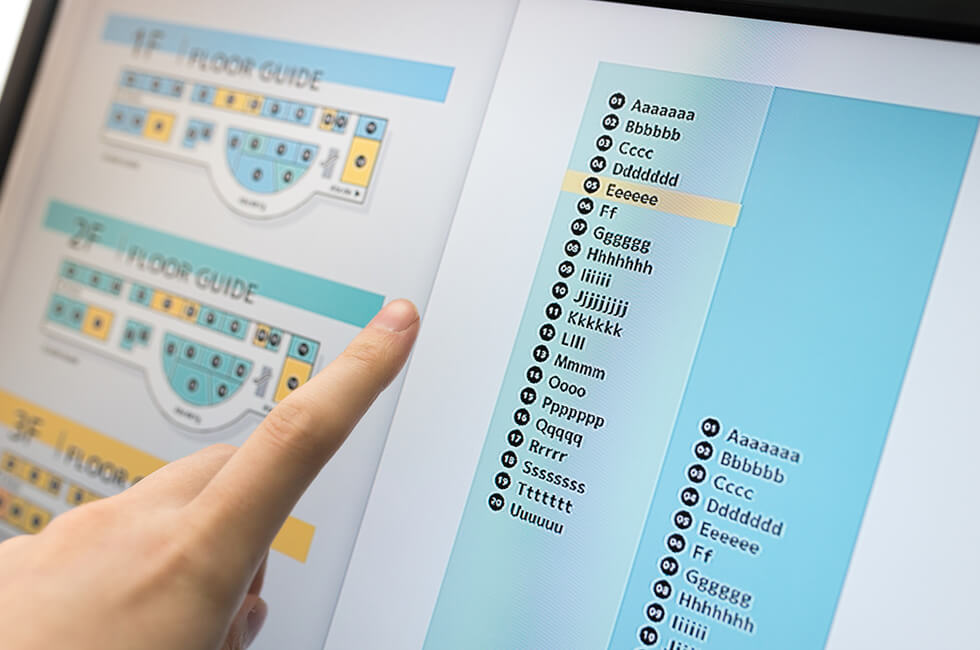

インタラクティブ型は、タッチパネルやモーションセンサーを活用し、利用者との双方向コミュニケーションを可能にするシステムです。従来の一方的な情報配信とは異なり、ユーザーが主体的に情報を検索・選択できます。

受付での施設案内システムでは、来訪者がタッチ操作で目的地を検索し、最適なルートを案内できます。ショッピングモールの店舗検索システムでは、多言語表示切り替え機能により、外国人観光客にも対応可能です。

商品検索システムとして活用すれば、顧客は詳細な商品情報やカタログを自由に閲覧でき、購買意欲の向上につなげられるでしょう。

デジタルサイネージ構成図を作成する際は、タッチパネル対応ディスプレイ、センサー機器、専用アプリケーションが必要になります。操作の直感性と情報の深さを両立させることで、顧客満足度向上と業務効率化を同時に実現できます。

企業規模・目的別の最適なシステム構成選定ガイド

デジタルサイネージ構成図を設計する際、企業規模と導入目的に応じた適切なシステム選択が成功の鍵となります。規模に合わない高機能システムは、コストに見合う効果を得られないかもしれません。

そのため、小規模企業はスタンドアロン型から始めるのがおすすめです。初期費用を抑えつつ、USBでの簡単更新により専門知識なしで運用できます。中規模企業ではクラウド型を選択することで、複数拠点への一括配信と段階的な拡張が実現します。大企業の場合は、オンプレミス型によりセキュリティを確保しつつ、グループ企業との統合管理をするとよいでしょう。

導入目的でも構成は変わります。案内用途なら基本的な表示機能、広告目的なら高解像度ディスプレイ、情報共有では双方向通信機能が向いています。

| 企業規模 | 推奨システム | 特徴 | 適用場面 |

|---|---|---|---|

| 小規模 | スタンドアロン型 | 低コスト・簡単操作 | 店舗案内・メニュー表示 |

| 中規模 | クラウド型 | 複数拠点対応・段階拡張 | チェーン店・支社間情報共有 |

| 大規模 | オンプレミス型 | 高セキュリティ・統合管理 | 本社・工場・海外拠点連携 |

デジタルサイネージ構成図作成に向けて|コストと種類別比較表

デジタルサイネージ構成図を本格的に検討する際は、機器の選定や運用スタイルだけでなく、費用面やシステムの違いも重要な判断材料となります。ここからは、初期導入や運用のコスト、主な種類ごとの特徴、さらに構成別のポイントについて比較しながら詳しく見ていきます。

デジタルサイネージ導入・運用コスト

デジタルサイネージの導入を検討する際、初期費用と運用コストの適切な予算計画が成功の鍵となります。想定外のコスト増加は、せっかくの投資効果も低下させてしまいます。

初期導入コストは大きく4つの要素で構成されます。まず、ハードウエア費用としてディスプレイ代がかかります。屋内用の場合、1台あたり10万円〜40万円、屋外用の場合は50万円〜300万円が目安になります。また、外付けのSTBを導入する場合、3万円〜25万円ほどの費用が必要です。

次に、ソフトウエア費用としてCMSライセンスが1端末につき月額4,000円〜1万円程度が相場で、設置工事費も設置方法や場所によって異なりますが1台あたり3万円〜10万円程度を見積もっておくとよいでしょう。

運用コストでは、通信費・電気代・保守費用が継続的に発生します。一般的に初期投資の10%〜20%程度が年間運用費の目安とされており、長期的な収支計画が重要になります。

| コスト項目 | 初期費用 | 運用費用(月額) |

|---|---|---|

| ディスプレイ | 10万円〜300万円 | - |

| STB(メディアプレーヤー) | 3万円〜25万円 | - |

| CMSライセンス | - | 4,000円〜1万円 |

| 設置工事 | 3万円〜10万円 | - |

| 通信費・保守費 | - | 5,000円〜15,000円 |

【関連記事タイトル:「デジタルサイネージの価格相場はいくら?導入や運用にかかる費用」】

システム構成別の比較表:導入規模・コスト・機能を徹底分析

デジタルサイネージ構成図を作成する際、適切なシステム選択のために種類別の特徴を理解することが重要です。以下の比較表で、主要な3つのタイプについて詳しく見てみましょう。

規模・予算・セキュリティ要件を総合的に判断し、最適なシステム構成を選択することで、効果的なデジタルサイネージ運用が実現します。

| 項目 | スタンドアロン型 | クラウド型 | オンプレミス型 |

|---|---|---|---|

| 導入規模 | 1台〜3台(小規模) | 10台〜数百台 | 50台以上(大規模) |

| 初期費用 | 低(15万〜30万円) | 中(20万〜50万円) | 高(50〜200万円) |

| 運用費用 | ほぼゼロ | 月額5,000〜3万円 | 月額1万〜5万円 |

| 管理方法 | 手動(USB更新) | 遠隔管理 | 専用サーバ管理 |

| カスタマイズ性 | 低 | 中 | 高 |

| セキュリティ | 中 | 中 | 高 |

単独店舗から多店舗まで◎デジタルサイネージならイッツコム!

単独店舗から多店舗まで、幅広い規模に対応したデジタルサイネージ導入を検討している方は、イッツコムのデジタルサイネージがおすすめです。イッツコムは業界屈指のノウハウで、デジタルサイネージの導入から運用保守までワンストップサポートします。

クラウド型デジタルサイネージで最新情報を配信!

イッツコムが提供するデジタルサイネージは、インターネット経由で複数拠点を一括管理できるクラウド型システムです。

クラウド型は、パソコン1台あれば複数店舗への情報配信が可能なため、非常に便利です。従来のUSB更新とは異なり、本社から全国の店舗へリアルタイムに情報を送信できるということで、他店舗販促や飲食店、オフィスやクリニックとさまざまな業界で活用されています。

他にも、USBメモリでコンテンツ管理するUSB型サイネージ、導入後すぐに利用できる屋内スタンド型のスターターセットもご用意しているため、自社に合ったデジタルサイネージが導入可能です。

専門スタッフによる電話・メールサポートも充実しており、デジタルサイネージ構成図の設計から運用まで、ワンストップで対応する安心さも多くの企業から選ばれている理由のひとつです。

低コストで始められる手軽さが魅力

イッツコムのデジタルサイネージは、月額利用料3,480円(税別)からという手ごろな価格設定が大きな魅力です。初期費用として、STB(セットトップボックス)端末1台5万円(税別)とディスプレイ購入費が必要ですが、複雑な設備投資は不要です。

さらに注目すべきは、データ格納容量5GBごとに月額1,800円(税別)という柔軟な料金体系です。利用規模に応じて容量を調整でき、無駄なコストも抑えられるでしょう。

まとめ

デジタルサイネージの構成図の作成は、最適なシステム選定や運用コストの把握、将来の拡張まで見据えることが重要です。機器の選定やネットワーク設計、トラブル対策も失敗しないためのポイントといえるでしょう。

「どの構成が自社にベストか分からない」「テンプレートや設計のアドバイスが欲しい」とお悩みの際は、イッツコムにご相談ください。クラウド型やスタンドアロン型など、目的や規模に合わせた最適な構成提案から導入後の運用相談まで、プロがサポートいたします。